ご注意

このサイトのメインコンテンツは言語聴覚士国家試験の模擬試験です。過去問題を参考に作成したもので、実際に出題された問題ではありません。医学的情報を知りたい場合は信頼のおける書籍やサイトを参照して下さい。作者は2018年2月受験の学生です(合格しました)。好きな科目は高次脳機能障害、失語症、神経内科、音響学です。全国統一模試では1552人中2位でした。twitter→@oshirininja

問題と答と解説(101-200)

問題101

上顎神経が通過するのはどれか

1.上眼窩裂

2.正円孔

3.卵円孔

4.内耳孔

5.頸静脈孔

問題101 答:2

上顎神経は三叉神経の第2枝で、正円孔を通る。

ゴロ合わせは「女性ランナー首にした」で検索してみて。

----------

問題102

「ある時点で喫煙をしていた集団が、その後肺がんになるか」を追跡する研究法はどれか

1.後ろ向き研究

2.無作為化比較試験

3.ケースコントロール研究

4.コホート研究

5.介入研究

問題102 答:4

コホート研究はある集団をその時点から前向き(時間の流れに順じて)に研究するもの。

後ろ向き研究は過去に原因を求めてさかのぼっていくもの。

----------

問題103

誤っている組み合わせはどれか

1.脊髄灰白質 神経細胞体

2.脊髄神経節 運動神経

3.脊髄後根 感覚神経

4.脊髄前核 皮質脊髄路

5.脳神経核 皮質延髄路

問題103 答:2

脊髄神経節は後根にあるもので感覚神経である

----------

問題104

誤っている組み合わせはどれか

1.肺動脈 動脈血

2.大静脈 右心房

3.大動脈 動脈血

4.肺静脈 左心房

5.肺動脈 右心室

問題104 答:1

肺動脈を流れているのは静脈血である。肺静脈を流れているのは動脈血である。単語だけ見るとこんがらがるので、ささっと絵を描けるようになっておこう。

----------

問題105

糖尿病の合併症で起こりにくいのはどれか

1.腱反射の減弱

2.うっ血乳頭

3.腎症

4.両足のしびれ

5.昏睡

問題105 答:2

うっ血乳頭は頭蓋内圧亢進で起こる。

糖尿病の合併は「しめじ」

し:神経障害

め:眼=網膜症

じ:腎症

----------

問題106

ケロイド形成について誤っているのはどれか

1.瘢痕組織が過剰に増殖した状態である

2.起こりやすい体質がある

3.高齢者には起こりにくい

4.かゆみを伴う

5.下半身に起こりやすい

問題106 答:5

上半身に起こりやすい。ちなみに黒人に多く白人に少ない。黄色人種はその中間。

----------

問題107

小児脳腫瘍で誤っているのはどれか

1.小児に発生する固形癌の中では最も頻度が高い

2.膠芽腫が最も多い

3.放射線治療で周囲が障害を受けやすい

4.髄芽腫は小脳にできる

5.中枢神経以外への転移は少ない

問題107 答:2

膠芽腫は中年以降に発症しやすい。「芽」という字がなんとなく小児をイメージさせるが神経膠腫(グリオーマ)の一種で成人に多い。

----------

問題108

統合失調症の説明で誤っているのはどれか

1.妄想型は発病時期が遅い

2.緊張型は興奮や昏迷をしめす

3.妄想型は幻覚が多い

4.破瓜型は陰性症状が主である

5.破瓜型は予後が良い

問題108 答:5

破瓜型は陽性症状が目立たず急速に陰性症状となる。発症時期も早いので予後が悪い。

----------

問題109

自分が自分である感覚がなくなる障害はどれか

1.知的障害

2.社会不安障害

3.解離性障害

4.強迫性障害

5.境界性人格障害

問題109 答:3

解離性障害では現実感が無くなることがある(離人感)。

----------

問題110

拘束性換気障害はどれか

1.間質性肺炎

2.慢性気管支炎

3.肺気腫

4.気管支拡張症

5.気管支喘息

問題110 答:1

間質性肺炎(肺線維症)は肺が広がらなくなる。拘束性=間質性肺炎と覚えてもよいほど代表的である。

----------

問題111

滲出性中耳炎の説明で誤っているのはどれか

1.鼓膜が中耳側に陥凹する

2.痛みと発熱は少ない

3.アデノイド肥大があると起こりやすい

4.児童ではプールがきっかけとなりやすい

5.耳管の通気障害が原因となる

問題111 答:4

プールで外耳に水が入っても鼓膜があるので通常は中耳炎になることはない。

----------

問題112

境界性人格障害について誤っているのはどれか

1.見捨てられ感が強い

2.摂食障害を伴いやすい

3.自傷行為を繰り返す

4.薬物治療が中心となる

5.性的放縦がみられる

問題112 答:4

人格障害は人格に問題があるため、薬物では根本的な治療にはならない。

(ただしほとんどの患者は安定のために薬物を処方されている)

----------

問題113

先天性感染症について誤っている組み合わせはどれか

1.サイトメガロウイルス 精神発達遅滞

2.トキソプラズマ 水頭症

3.風疹ウイルス 白内障

4.単純ヘルペスウイルス ハッチンソン歯

5.梅毒 皮膚病変

問題113 答:4

ハッチンソン歯は先天梅毒の症状である

----------

問題114

誤っている組み合わせはどれか

1.気管支喘息 Ⅰ型アレルギー

2.重症筋無力症 Ⅱ型アレルギー

3.全身性エリテマトーデス Ⅲ型アレルギー

4.急性糸球体腎炎 Ⅱ型アレルギー

5.アトピー性皮膚炎 Ⅰ型アレルギー

問題114 答:4

急性糸球体腎炎は免疫複合体によって引き起こされる(フィルタに免疫複合体が詰まってしまうイメージで覚える)ので、Ⅲ型。

アレルギーは「あさめし」

あ:アトピー、アナフィラキシー、いわゆるアレルギー

さ:細胞傷害型、不適合輸血、重症筋無力症

め:免疫複合体型、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、急性糸球体腎炎

し:シルバーアクセ(金属アレルギー)

(Ⅴ型という分類がある場合はバセドウ病)

----------

問題115

発育期の分類で誤っているものはどれか

1.受精卵期 受精~受精14日

2.胎芽期 受精3週~受精8週

3.胎児期 受精9週~出生

4.新生児期 出生~出生4週

5.乳児期 出生5週~1歳

問題115 答:5

乳児期は出生~1歳。つまり新生児期を含んでいる。

こういう問題で注意しないといけないのは、妊娠〇か月という表記の時は前の月経の初日から数えるということ。(ただしSTの過去問題では今のところ受精からの週しか出ていません)

----------

問題116

筋肉の働きとして誤っている組み合わせはどれか

1.口蓋舌筋 舌根部を挙上

2.口蓋咽頭筋 咽頭の収縮

3.茎突舌筋 舌の後退

4.舌骨舌筋 舌の突出

5.オトガイ舌筋 舌の突出

問題116 答:4

舌骨の方に舌を引いたら後退する。ネーミングで動きがわかる。

----------

問題117

顎関節症の症状でないのはどれか

1.顎関節の変形

2.開口・閉口時のクリック音

3.関節包の炎症

4.咀嚼筋の麻痺

5.開口障害

問題117 答:4

咀嚼筋が痛くなることはあるが、麻痺は起こらない。

----------

問題118

舌を平たくするのはどれか

1.上縦舌筋

2.下縦舌筋

3.垂直舌筋

4.横舌筋

5.咬筋

問題118 答:3

垂直方向に短くなる=平たくなる

----------

問題119

子音[p]の発声時に内腔圧が高くならない部位はどれか

1.声門下

2.声門上

3.咽頭

4.鼻腔

5.口腔

問題119 答:4

破裂させるために口唇を閉鎖しているときは声門下から口腔までの圧が高くなるが、鼻咽腔閉鎖をしているため鼻腔は関係ない

----------

問題120

誤っている組み合わせはどれか

1.アブミ骨 前庭窓

2.鼓室階 蝸牛窓

3.蝸牛管 血管条

4.基底板 コルチ器

5.半規管 耳石

問題120 答:5

耳石は卵形嚢と球形嚢にある。半規管に迷入すると良性発作性頭位めまい症が起きる。

----------

問題121

聴覚中枢機構について誤っているのはどれか

1.聴覚情報は交差性に対側に伝達されるほうが優位である

2.周波数の弁別は上オリーブ核で完成する

3.強さの弁別は下丘で完成する

4.最終ニューロンは聴放線をつくって聴皮質へ至る

5.言語の認知はウェルニッケ野で行われる

問題121 答:2

周波数の弁別は内側膝状体で完成する。周波数情報は強さよりも一つ高次の認知だというイメージで覚える。

聴覚伝導路は「場外家内」

場:上オリーブ核(左右の聴覚情報が交わる、音源定位)

外:外側毛帯

家:下丘(強さの弁別)

内:内側膝状体(周波数の弁別)

----------

問題122

脳梁の前端で屈曲している部分はどれか

1.脳梁吻部

2.脳梁膨大部

3.脳梁膝部

4.脳梁体部

5.前交連

問題122 答:3

膝のように曲がっているでしょ。(しつぶ)と読む。

----------

問題123

動眼神経の機能で誤っているのはどれか

1.上眼瞼をあげる

2.水晶体を調節する

3.瞳孔を開く

4.両眼を内転させる

5.涙を分泌する

問題123 答:5

涙は顔面神経。顔面神経麻痺で起こる「ワニの涙症候群」っていう面白い名前の症状があるよ

----------

問題124

ヤング・ヘルムホルツの3色説の説明として誤っているのはどれか

1.赤、緑、青の3色である

2.3つの色刺激が加法混色されると白になる

3.3つの色刺激に対応した桿体細胞がある

4.色覚異常を説明できる

5.液晶ディスプレイに応用されている

問題124 答:3

色は桿体細胞ではなく錐体細胞。赤、緑、青はRGB。

----------

問題125

オペラント条件付けの説明として誤っているのはどれか

1.行動の自発頻度が高まるのは強化である

2.徐々に目的とする行動に近づけて行くのはシェイピングである

3.バイオフィードバックはオペラント条件付けの技法である

4.消去は条件刺激のみを与えて無条件刺激を与えないことを繰り返す

5.行動療法に取り入れられている

問題125 答:4

4の消去は古典的条件付けの消去である。ここよくこんがらがるよね。

----------

問題126

関連度が低い組み合わせはどれか

1.お手玉遊び 手続き記憶

2.しりとり 音韻性ループ

3.ジグソーパズル 視空間スケッチパッド

4.ままごと 意味記憶

5.絵本を読む エピソード記憶

問題126 答:5

エピソード記憶は自伝的記憶。絵本を読むのに直接関係は無い。

----------

問題127

調整法について誤っているのはどれか

1.被検者が刺激量を変えられる

2.測定者が刺激量を変えられる

3.直接法である

4.短時間で測定できる

5.閾値を求めることができる

問題127 答:3

調整法は「精神物理学的測定法」の一つ。

直接法は「尺度構成法」の一つで、マグニチュード推定法など。

----------

問題128

ピアソンの相関係数が-1のときに言えることはどれか

1.無相関である

2.相関は線形である

3.因果関係がある

4.データが順序尺度である

5.外れ値の影響が大きい

問題128 答:2

ピアソンの相関係数は1から-1の値を取り、0のとき無相関である。

因果関係を示すものでは無い。

----------

問題129

Erikson,E.H.の人格発達理論の組み合わせで誤っているのはどれか

1.勤勉性/劣等感 学童期

2.世代性/停滞 成人前期

3.信頼/不信 乳児期

4.自律性/恥、疑い 幼児前期

5.自主性/罪悪感 幼児後期

問題129 答:2

成人前期の課題は「親密性/孤独」

----------

問題130

防衛機制について誤っているのはどれか

1.昇華とは、欲求を社会に認められる行動に変えることである

2.反動形成とは、嫌いな相手に優しくしたり欲求と逆の行動をすることである

3.取り入れとは、他者の中にある感情を自分のもののように感じることである

4.退行とは幼い時期の発達段階に戻ることである

5.否認とは欲求や苦痛な体験を無意識のなかに閉じ込めることである

問題130 答:5

5は抑圧である。否認はそのことが無かったようにふるまうことである。

----------

問題131

投影法による人格検査の特徴として誤っているのはどれか

1.検査者の熟練が必要である

2.深層心理が分析できる

3.解釈する者の主観が入りやすい

4.言語化できない心理状態を分析できる

5.被検者は嘘をつくことが容易である

問題131 答:5

投影法は質問紙と違って、具体的な回答を求めていないため意図する嘘はつきにくい。

----------

問題132

「道徳的判断」の研究に用いられる課題はどれか

1.ジレンマ課題

2.三つ山課題

3.誤信念課題

4.視覚的断崖

5.ミルグラム実験

問題132 答:1

ジレンマ問題は「トロッコ問題」や「ハインツのジレンマ」が有名。

頭を抱えてしまうようなシチュエーションでどう行動すべきかを考える。

----------

問題133

Piaget,J.の発達段階理論において「見かけ」にとらわれやすい傾向、アニミズム思考、直感的思考を行うのはどれか

1.潜伏期

2.感覚運動期

3.前操作期

4.具体的操作期

5.形式的操作期

問題133 答:3

見かけにだまされるのは前操作期(幼稚園児くらい)。

具体的操作期(小学生くらい)では、だんだんと保存の概念を身に付けていく。

いきなりすべての保存の概念が身につくわけではないので注意。

----------

問題134

人間の発達を乳児期・児童初期から高齢期までの6つに区分し、各区分ごとに6~10個ずつの具体的項目を示したのは誰か

1.Piaget,J.

2.Freud,S.

3.Erikson,E.H.

4.Bowlby,J.

5.Havighurst,R.J.

問題134 答:5

ハヴィガーストも発達課題の人。

----------

問題135

パラトラグラフィで識別できる音の対はどれか

1.タ ド

2.タ ダ

3.タ テ

4.タ トゥ

5.タ チ

問題135 答:5

チは口蓋化するので構音点が少し後ろになる

----------

問題136

共通語(東京方言)の「イ」の説明で適切なのはどれか

1.半狭母音である

2.無声化が生じにくい

3.後舌母音である

4.円唇母音である

5.子音の口蓋化が起こる

問題136 答:5

「イ」段は口蓋化

----------

問題137

音韻論的にみて1音節中に3モーラを含んでいるのはどれか

1.エッセンシャル

2.ラックス

3.パンテーン

4.メリット

5.いち髪

問題137 答:3

「テーン」は1音節3モーラ

----------

問題138

音圧20μPaの純音が200mPaに増幅された。利得は何dBか。

1.50dB

2.60dB

3.70dB

4.80dB

5.90dB

問題138 答:4

200mPaは、200000μPaで、20μPaの1万倍である。

dB=20×log10000

dB=20×4

dB=80

----------

問題139

長さ17cmの閉管の共鳴周波数でないのはどれか。音速は340m/sとする

1.100Hz

2.500Hz

3.1500Hz

4.2500Hz

5.3500Hz

問題139 答:1

閉管の共鳴周波数は奇数倍となる。この場合500Hzの奇数倍でないのは1

----------

問題140

鼻音について誤っているのはどれか

1.アンチホルマントが表れる

2.鼻音ホルマントが表れる

3.鼻からのみ放射がある

4.口腔の共鳴特性が関係する

5.軟口蓋が下がる

問題140 答:3

鼻音は口から放射があるものがある。

口を開けた状態で軟口蓋を意識しながら、「あ」とハミングの「ん」を繰り返してみよう。

慣れたら鼻音の形のまま単語を言ってみよう。全部鼻に抜ける感じで「ふがふが」で子音が良く聞こえないはず。それが鼻音化による子音の歪み。

----------

問題141

両耳聴に関して誤っているのはどれか

1.低音では両耳間の時間差が方向の手がかりとなる

2.両耳で聴く方が閾値が小さい

3.同じ音が左右のイヤホンから聞こえると中央に定位する

4.高音では両耳間の周波数の違いが方向の手がかりとなる

5.知覚できる最小の時間差は9μsである

問題141 答:4

高音は音の回折が少ないため、頭に邪魔されて反対側の耳に届きにくい。そのため強さが大きく異なる。これを手がかりとしているといわれている。

----------

問題142

当て字(漢字の表音的使用)はどれか

1.薔薇

2.海苔

3.浴衣

4.田舎

5.珈琲

問題142 答:5

漢字の表音的使用は「夜露死苦」みたいな、音優先で漢字を割り当てたもの。

----------

問題143

母音語幹動詞はどれか

1.投げる

2.打つ

3.走る

4.転ぶ

5.泣く

問題143 答:1

nage ru

nage nai

語幹の最後が母音である。

----------

問題144(これでいいのか言語学の先生に確認する)

「ていた」の用法として他と異なるのはどれか

1.扉は閉じていた

2.鍵はかかっていた

3.被害者は倒れていた

4.ナイフが転がっていた

5.パトカーのサイレンが聞こえていた

問題144 答:

調べ中

----------

問題145

語彙の獲得について誤っているのはどれか

1.初期は生活に密着した名称や挨拶がほとんどである

2.語彙が少ないうちは般用が多くある

3.1歳6か月から2歳ごろに爆発的に増加する

4.理解が表出に先行する

5.初期の語彙は強く定着する

問題145 答:5

初期の語彙は消えていくものも多い。

----------

問題146

会話能力の発達で誤っているのはどれか

1.ナラティブの発達の基盤としてスクリプトは重要である

2.話し手と聞き手の交代の原型は初語獲得後に現れる

3.ディスコースとは、いくつもの文を使ってまとまった内容を表現する能力である

4.大人が子供に働きかけることで発達は促される

5.自分に対しての語りは行動調整の役割を果たす

問題146 答:2

「話し手と聞き手の交代の原型」は乳児期からあらわれている。

例:

母親が「どうしたのー?」など優しく声をかける(マザリーズ)

乳児が声を出す

母親が「たのしいねえ」と応える

乳児が体を動かす

----------

問題147

社会福祉法の社会福祉事業に該当しないのはどれか

1.児童福祉法

2.知的障害者福祉法

3.売春防止法

4.老人福祉法

5.健康保険法

問題147 答:5

社会福祉事業はだいたい「〇〇福祉法」と付く。あと売春防止法と介護保険法の事業も入る。

----------

問題148

生活保護の原則として誤っているのはどれか

1.不告不理の原則

2.無差別平等の原則

3.補足性の原則

4.申請保護の原則

5.世帯単位の原則

問題148 答:1

2から5が「原則」。中身まではいいのでなんとなく覚えておこう。

----------

問題149

児童福祉法で誤っているのはどれか

1.児童相談所の設置義務は都道府県である

2.児童福祉司は児童相談所に置かれている

3.児童福祉施設の1つとして乳児院がある

4.保護者が親であるとは限らない

5.児童とは満13歳に満たない者をいう

問題149 答:5

18歳に満たないものである。「児童」というと小学生を考えてしまうが法では違うので注意。

----------

問題150

個人情報取扱事業者の義務として誤っているのはどれか

1.利用目的の特定

2.第三者への提供

3.苦情の処理

4.取得に際しての利用目的の通知

5.安全管理措置や従業者・委託先の監督

問題150 答:2

勝手に第三者に提供してはいけないよ

----------

問題151

誤っている組み合わせはどれか

1.自閉症スペクトラム障害 応用行動分析

2.言語発達障害 PECS

3.認知症 自律訓練法

4.吃音 年表方式のメンタルリハーサル法

5.注意欠陥/多動性障害 応用行動分析

問題151 答:3

自律訓練法は自己催眠みたいな方法。認知症では難しい。

----------

問題152

妥当性のうち、明確な外的基準と照らし合わせて、その相関を検証するものはどれか

1.内的妥当性

2.外的妥当性

3.内容妥当性

4.基準関連妥当性

5.構成概念妥当性

問題152 答:4

STの国家試験レベルでは深く理解している必要は無い。割り切ってこう覚えよう。

「内的」は変数

「外的」は一般に受け入れられるか

「内容」は専門家

「基準関連」は他の基準と合ってるか

「構成概念」は理論

----------

問題153

誤っているのはどれか

1.コーエンの一致係数は信頼性係数である

2.クロンバックのα係数は信頼性係数である

3.検査者の違いにより結果が変わる場合は信頼性が低い

4.検査は妥当性よりも信頼性を優先する

5.折半法は信頼性係数を求められる

問題153 答:4

検査は妥当性も信頼性も重要。

(知らない選択肢が並んでいても、明らかに怪しいものは見つけられる問題パターン)

----------

問題154

前大脳動脈閉塞症で起こるのはどれか

1.拮抗失行

2.相貌失認

3.構成障害

4.ウェルニッケ失語

5.純粋失読

問題154 答:1

前大脳動脈は脳梁の膝部から幹部(体部)にかけてを栄養している。

----------

問題155

発語失行について誤っているのはどれか

1.3音節の繰り返しが困難である

2.重度の場合、発声を随意的にできない

3.口形の模索がある

4.発話開始の困難がある

5.迂言がある

問題155 答:5

迂言は喚語できないときの「ほらあの、切るやつ、紙を、ちょきちょきって」というもの。

----------

問題156

漢字音読について誤っている組み合わせはどれか

1.七夕を「しちゆう」と読む 類音化錯読

2.靴を「つく」と読む 音韻性錯読

3.足袋を「くつした」と読む 意味性錯読

4.時話を「とけい」と読む※ 語彙化錯読

5.正月を「せいげつ」と読む 意味性錯読

※「時話」は非語

問題156 答:5

5は類音化錯読

----------

問題157

古典的失語症候群で誤っているのはどれか

1.当てはまらない失語症もある

2.健忘性失語は理解良好で非流暢である

3.超皮質性感覚失語の1タイプには語義失語がある

4.ブローカ失語と超皮質性運動失語の違いは復唱である

5.混合性超皮質性失語は復唱はできる

問題157 答:2

1、正しい。実際の患者さんは古典分類にしっかりわけられるわけではない。

2、誤り。健忘性失語(失名辞失語)はウェルニッケリヒトハイムの図でいうと、どの経路も保たれている。しかし呼称ができず迂言を行う。その迂言自体は流暢である。

3、正しい。語義失語はその名のとおり、語義が失われているもので「調子はどうですか?」と聞くと「ちょうしって何ですか?」と聞き返す。その言葉自体は流暢である。

4、正しい。ウェルニッケリヒトハイムの図を描いてみれば直感的にわかる

5、正しい。ウェルニッケリヒトハイムの図を描いてみれば直感的にわかる

----------

問題158

失読について誤っているのはどれか

1.純粋失読の病巣は左後頭葉内側面と脳梁膨大部である

2.「親」を「はは」と読むのは深層失読である

3.非語の読みが困難なのは音韻失読である

4.読み方が一貫しない文字からなる単語(煙草、歌声など)の読みが困難なのは表層失読である

5.純粋失読は左同名半盲を伴うことが多い

問題158 答:5

左後頭葉の損傷は右同名半盲となる

深層失読、表層失読、音韻失読はわかりにくいけど面白いのでぜひ覚えよう。

深層失読→深いイメージで読んでいる(なので意味がちょっと合ってる)

表層失読→表面の文字を読んでいる(煙草はえんそうと読む)

音韻失読→知っている音韻で読んでいる(なので非語が読めない)

----------

問題159

発語失行の訓練法として適切でないのはどれか

1.DAFの使用

2.口型の模倣

3.モーラを指で数えさせる

4.MIT(メロディック・イントネーション・セラピー)

5.鏡によるフィードバック

問題159 答:1

DAFは自分の声が遅れて聞こえるもの(ディレイ、やまびこ)。吃音には有効な場合があるとされている。

----------

問題160

誤っているのはどれか

1.逆行性健忘では時間勾配がある

2.展望記憶は存在想起と内容想起が必要である

3.近時記憶が障害されても展望記憶は保たれる

4.小脳が損傷すると手続記憶が障害される

5.近時記憶は数分~数日の記憶である

問題160 答:3

展望記憶を保つには「未来にある予定を入れた」という近時記憶が必要である。

----------

問題161

誤っているのはどれか

1.視覚性失認は触れることで呼称ができる

2.触覚性失認は見ることで呼称ができる

3.視覚性失語は物品のカテゴリーわけはできない

4.視覚性失語は触れることで呼称ができる

5.触覚性失語は見ることで呼称ができる

問題161 答:3

視覚性失語は見たものの呼称が出来ないが、意味にはたどり着いているのでカテゴリーわけはできる。記号と意味をわけて考えること。

一方、視覚失認はその前の次元なので意味にたどり着けない。

----------

問題162

誤っているのはどれか

1.前頭側頭型認知症では人格変化がみられる

2.レビー小体型認知症では薬剤過敏がみられる

3.進行性核上性麻痺では眼球運動障害がみられる

4.大脳皮質基底核変性症は孤発性である

5.アルツハイマー病では常同行動が目立つ

問題162 答:5

常同行動は前頭側頭型認知症の特徴とされている。

(ただし様々な精神疾患でも出るので、常同行動をしている人=前頭側頭型認知症と考えるのは間違い)

----------

問題163

伝導失語に合併しやすいのはどれか

1.肢節運動失行

2.着衣失行

3.観念運動失行

4.相貌失認

5.道具の強迫的使用

問題163 答:3

縁上回と考えるとわかる

----------

問題164

小児の発達において最も遅くみられるのはどれか

1.大きい、小さいがわかる

2.高い、低いがわかる

3.スキップができる

4.積木を二つ重ねる

5.両足でぴょんぴょん飛ぶ

問題164 答:3

遠城寺ではスキップは4歳台。

(久しぶりにやるとできないよね)

遠城寺は語呂合わせで覚えるしかないと思う。

----------

問題165

Lorna Wingによる自閉症スペクトラム障害の社会性の障害について誤っているのはどれか

1.孤立型は人間関係のトラブルをおこしやすいため周囲から孤立してしまう

2.受動型は話しかけられればある程度適切に応答することができる

3.積極奇異型は他人と積極的に関わりたがる

4.受動型はおとなしい印象をもたれる

5.積極奇異型は興味のあることだけを話し続ける

問題165 答:1

孤立型は他人とのコミュニケーションを取ろうとしない。トラブルをおこしやすいのは積極奇異型である。

----------

問題166

ヌーナン症候群について誤っているのはどれか

1.特徴的な顔貌

2.末端肥大

3.低身長

4.停留精巣

5.知的障害

問題166 答:2

末端肥大は成長ホルモンの過剰分泌による。

----------

問題167

WISC-Ⅳの言語理解指標の下位検査でないのはどれか

1.類似

2.語の推理

3.知識

4.理解

5.語音整列

問題167 答:5

語音整列はワーキングメモリー指標である

----------

問題168

検査の適応年齢で誤っている組み合わせはどれか

1.質問応答関係検査 2歳~就学前

2.STRAW-R 3歳~9歳11か月

3.WISC-Ⅳ 5歳~16歳11か月

4.PVT-R 3歳~12歳3か月

5.DN-CAS 5歳~17歳11か月

問題168 答:2

STRAW-R(標準読み書きスクリーニング検査)は高校生版まである

----------

問題169

発達性読み書き障害について誤っているのはどれか

1.会話面での問題は無い

2.二次障害を起こすことがある

3.読み障害は書字障害を起こす

4.知的な遅れを伴う

5.脳損傷を除く

問題169 答:4

知的な遅れは無いとされる

----------

問題170

小学校3年生の注意欠陥/多動性障害児の学校での対応において誤っているのはどれか

1.プリント配りなど役割を与える

2.課題を少しずつ渡す

3.席を前方にする

4.壁の張り紙を減らす

5.注意は一切しない

問題170 答:5

一切注意をしないのも問題である。どうすればよいかアドバイスをしながら指導をするのがよいとされている。

----------

問題171

生活年齢が5歳0か月、精神年齢が4歳6か月の児の知能指数はどれか

1.95

2.90

3.85

4.80

5.75

問題171 答:2

精神年齢÷生活年齢

----------

問題172

脳性麻痺の発話で見られにくいのはどれか

1.子音の歪み

2.発話速度の上昇

3.開鼻声

4.気息性

5.努力性

問題172 答:2

発話速度は低下することが多い

----------

問題173

自閉症スペクトラム障害児の日常会話の特徴として誤っているのはどれか

1.相手の言葉をそのまま言い返してしまう

2.例え話を理解することが難しい

3.皮肉を言われても理解することが難しい

4.相手が傷つくとわかっていても思ったことを言ってしまう

5.一方的に喋る

問題173 答:4

相手が傷つくとわかっていない

----------

問題174

GRBAS尺度の説明として誤っているのはどれか

1.嗄声が無い場合を0とする

2.尺度は0から4の5段階である

3.評価には熟練が必要である

4.心理的評価である

5.日本で作成された尺度である

問題174 答:2

0から3の4段階である

----------

問題175

声帯結節について誤っているのはどれか

1.声帯中央に硬い組織ができる

2.片側にできることが多い

3.声の使い過ぎが原因となる

4.女性に多い

5.声帯の安静を指導する

問題175 答:2

結節は両側にできることが多い。(タコなので)

----------

問題176

気管食道発声のための器具はどれか

1.スピーチカニューレ

2.スピーチエイド

3.笛式人工喉頭

4.ボイスプロテーゼ

5.電気式人工喉頭

問題176 答:4

気管と食道をつなぐシャントに装着する器具がボイスプロテーゼ。一方弁になっている。

----------

問題177

喉頭摘出により困難とならないのはどれか

1.匂いを嗅ぐ

2.熱いものを食べる

3.発声する

4.泳ぐ

5.歯を磨く

問題177 答:5

歯磨きに影響は少ない。

----------

問題178

声門破裂音の訓練に用いるのはどれか

1.奥舌の挙上

2.外鼻孔の閉鎖

3.喉頭の脱力

4.プッシング

5.舌正中からの呼気放出

問題178 答:3

声門で破裂音を作っているので喉頭を脱力させる。

(しかしそんなに上手くいくだろうか)

----------

問題179

「ライオン」を「ダイオン」と発音した場合の誤り方はどれか

1.省略

2.置換

3.歪み

4.異常構音

5.鼻音化

問題179 答:2

弾き音が破裂音に置換している

----------

問題180

仮性球麻痺の症状でないのはどれか

1.舌の萎縮

2.開鼻声

3.流涎

4.粗ぞう性嗄声

5.運動パターンの異常

問題180 答:1

舌の萎縮は下位運動ニューロン障害(球麻痺など)である

----------

問題181

知的発達に問題が無い4歳の男児。主訴は構音に歪みがある。検査として優先度が低いのはどれか

1.構音検査

2.言語発達検査

3.口腔内視診

4.聴覚検査

5.発声機能検査

問題181 答:5

発声機能検査はコンピューターを使った音響分析である。音声障害では無いので優先度が低い。

----------

問題182

誤っている組み合わせはどれか

1.筋萎縮性側索硬化症 混合性構音障害

2.重症筋無力症 弛緩性構音障害

3.ウィルソン病 UUMNディサースリア

4.脳血管障害 痙性構音障害

5.パーキンソン病 運動低下性構音障害

問題182 答:3

UUMNディサースリアは一側性の上位運動ニューロン障害で起きた構音障害であり、脳血管障害が主な原因である。

ウィルソン病は代謝異常で、混合性構音障害となることがある。

----------

問題183

発話特徴抽出検査に含まれないのはどれか

1.声の翻転

2.母音の誤り

3.子音の誤り

4.明瞭度

5.声の持続時間

問題183 答:5

声の持続時間は含まれない

----------

問題184

評価が困難な組み合わせはどれか

1.鼻咽腔の閉鎖 嚥下造影検査

2.嚥下反射惹起遅延 嚥下内視鏡検査

3.口腔内残留 嚥下造影検査

4.反回神経麻痺 嚥下内視鏡検査

5.食道の蠕動運動 嚥下内視鏡検査

問題184 答:5

VEは食道から先は見えない

----------

問題185

経口摂取訓練開始の基準として誤っているのはどれか

1.脳血管病変の進行がないこと

2.意識清明、もしくはJCS1桁であること

3.自力で十分な咳ができること

4.気管切開を受けていないこと

5.著しい舌運動の低下が無いこと

問題185 答:4

気管切開を受けていても経口摂取訓練は行える。むしろ訓練の必要性がある。

----------

問題186

血液検査の指標で誤っている組み合わせはどれか

1.CRP 心筋梗塞

2.アルブミン 栄養失調

3.ヘモグロビン 貧血

4.血糖 糖尿病

5.コレステロール 食生活の偏り

問題186 答:1

CRPは炎症反応である。心筋梗塞や筋ジストロフィーなどで筋肉が破壊されるとCKが上昇する。

----------

問題187

吃音の進展について誤っているのはどれか

1.第1層では伸発、連発がみられるが自覚は無い

2.第2層ではブロックがみられるが緊張性はあまり無い

3.第3層では緊張性、代用がみられ常に気にする

4.第4層では回避が加わる

5.第3層までは変動性が大きく慢性的では無い

問題187 答:5

変動性が大きいのは第1層までである

----------

問題188

獲得性吃音について誤っているのはどれか

1.青年期に獲得するものである

2.緊張や不安が無い

3.一貫性が無い

4.治癒率が低い

5.伸発、連発がある

問題188 答:1

獲得性吃音は脳の損傷によって獲得されるものなので、青年期に限ったものではない

----------

問題189

新生児聴覚スクリーニングについて誤っているのはどれか

1.AABRやOAEが使われることが多い

2.ベッドサイドで実施できる

3.複数回の要再検(refer)は精密検査を行う

4.ハイリスク児にはOAEよりAABRが推奨される

5.半数以上の市区町村で公費負担が導入されている

問題189 答:5

公費負担をしている自治体は少ない。多くは自費である。

----------

問題190

ABRについて誤っているのはどれか

1.脳死の判定に使われる

2.成人は安静閉眼状態で記録する

3.新生児、幼児の場合は睡眠時に記録する

4.Ⅳ波は上オリーブ核の反応である

5.10ミリ秒内の反応を記録する

問題190 答:4

Ⅳ波は外側毛帯である

Ⅴ波が下丘は覚えてると思うので「場外家内」を考えるとわかる。

場:上オリーブ核(Ⅲ波)

外:外側毛帯(Ⅳ波)

家:下丘(Ⅴ波)

内:内側膝状体(Ⅵ波)

----------

問題191

抗生物質の投与で難聴を発症するのはどれか

1.GJB2遺伝子(コネキシン26)変異

2.ミトコンドリア1555変異

3.ミトコンドリア3243変異

4.トリプレットリピート

5.21トリソミー

問題191 答:2

ミトコンドリア1555変異はストレプトマイシンなどの〇〇マイシン系で進行性の難聴が起きる

----------

問題192

補聴器のS/N比改善に関係が低いのはどれか

1.マイクの指向性

2.雑音抑制機能

3.FM補聴システム

4.Bluetooth

5.出力制限装置

問題192 答:5

出力制限は耳の保護のために最大の音圧を抑えるだけで、S/N比には関係ない。

----------

問題193

TTS(temporary threshold shift)について誤っているのはどれか

1.閾値が上昇する

2.騒音、大音量の音楽などで起こる

3.有毛細胞の障害である

4.耳鳴り、耳閉感を伴いやすい

5.非可逆性である

問題193 答:5

TTS(temporary threshold shift)は一過性閾値上昇なので可逆性である

----------

問題194

「補聴器適合検査の指針2010」の必須検査項目はどれか

1.雑音を負荷したときの語音明瞭度の測定

2.実耳挿入利得の測定

3.環境騒音の許容を指標とした適合検査

4.音場での補聴器装用閾値の測定

5.質問紙による適合評価

問題194 答:3

必須は「語音明瞭度」と「環境騒音」!

----------

問題195

自記オージオメトリについて誤っているのはどれか

1.JergerⅠ型は正常もしくは伝音難聴である

2.JergerⅡ型は補充現象陽性である

3.JergerⅢ型は内耳性難聴である

4.JergerⅣ型は後迷路性難聴である

5.JergerⅤ型は機能性難聴である

問題195 答:3

JergerⅢ型は一過性閾値上昇を示すが補充現象が無いもので、後迷路性難聴である。

----------

問題196

身体障害者福祉法の聴覚障害の等級について誤っているのはどれか

1.両耳の聴力レベルが100dB以上のものは2級である

2.両耳の聴力レベルが90dB以上のものは3級である

3.両耳の聴力レベルが80dB以上のものは4級である

4.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のものは4級である

5.一側耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のものは4級である

問題196 答:5

5は6級である。

----------

問題197

補聴器特性の測定の「規準周波数レスポンス」について誤っているのはどれか

1.補聴器の規準の状態で測定する

2.利得調整器を最大の位置で測定する

3.入力は60dBの純音である

4.イヤホンをカプラに気密に接続する

5.補聴器特性測定装置を使用する

問題197 答:2

利得調整器は規準の位置で測定する

----------

問題198

補聴器のダンパーの役割はどれか

1.ノイズキャンセル

2.出力抑制

3.音質調整

4.指向性調整

5.湿気防止

問題198 答:3

ダンパーはフック内に付ける小さなフィルタのようなもので、物理的に高音を抑える働きをする。

----------

問題199

人工内耳の説明で誤っているものはどれか

1.体内装置で音声処理が行われる

2.音声はデジタル処理される

3.音の高さは刺激する場所、刺激頻度、その両方などで再現する

4.音の大きさは電荷量によって再現する

5.複数の音声コード化法がある

問題199 答:1

音声処理は体外装置

----------

問題200

視聴覚二重障害となりにくいのはどれか

1.アッシャー症候群

2.先天性風疹症候群

3.コケイン症候群

4.チャージ症候群

5.ワールデンブルグ症候群

問題200 答:5

ワールデンブルグ症候群は難聴のほか、虹彩異常があるが視覚障害につながるものでは無いとされている。

上顎神経が通過するのはどれか

1.上眼窩裂

2.正円孔

3.卵円孔

4.内耳孔

5.頸静脈孔

問題101 答:2

上顎神経は三叉神経の第2枝で、正円孔を通る。

ゴロ合わせは「女性ランナー首にした」で検索してみて。

----------

問題102

「ある時点で喫煙をしていた集団が、その後肺がんになるか」を追跡する研究法はどれか

1.後ろ向き研究

2.無作為化比較試験

3.ケースコントロール研究

4.コホート研究

5.介入研究

問題102 答:4

コホート研究はある集団をその時点から前向き(時間の流れに順じて)に研究するもの。

後ろ向き研究は過去に原因を求めてさかのぼっていくもの。

----------

問題103

誤っている組み合わせはどれか

1.脊髄灰白質 神経細胞体

2.脊髄神経節 運動神経

3.脊髄後根 感覚神経

4.脊髄前核 皮質脊髄路

5.脳神経核 皮質延髄路

問題103 答:2

脊髄神経節は後根にあるもので感覚神経である

----------

問題104

誤っている組み合わせはどれか

1.肺動脈 動脈血

2.大静脈 右心房

3.大動脈 動脈血

4.肺静脈 左心房

5.肺動脈 右心室

問題104 答:1

肺動脈を流れているのは静脈血である。肺静脈を流れているのは動脈血である。単語だけ見るとこんがらがるので、ささっと絵を描けるようになっておこう。

----------

問題105

糖尿病の合併症で起こりにくいのはどれか

1.腱反射の減弱

2.うっ血乳頭

3.腎症

4.両足のしびれ

5.昏睡

問題105 答:2

うっ血乳頭は頭蓋内圧亢進で起こる。

糖尿病の合併は「しめじ」

し:神経障害

め:眼=網膜症

じ:腎症

----------

問題106

ケロイド形成について誤っているのはどれか

1.瘢痕組織が過剰に増殖した状態である

2.起こりやすい体質がある

3.高齢者には起こりにくい

4.かゆみを伴う

5.下半身に起こりやすい

問題106 答:5

上半身に起こりやすい。ちなみに黒人に多く白人に少ない。黄色人種はその中間。

----------

問題107

小児脳腫瘍で誤っているのはどれか

1.小児に発生する固形癌の中では最も頻度が高い

2.膠芽腫が最も多い

3.放射線治療で周囲が障害を受けやすい

4.髄芽腫は小脳にできる

5.中枢神経以外への転移は少ない

問題107 答:2

膠芽腫は中年以降に発症しやすい。「芽」という字がなんとなく小児をイメージさせるが神経膠腫(グリオーマ)の一種で成人に多い。

----------

問題108

統合失調症の説明で誤っているのはどれか

1.妄想型は発病時期が遅い

2.緊張型は興奮や昏迷をしめす

3.妄想型は幻覚が多い

4.破瓜型は陰性症状が主である

5.破瓜型は予後が良い

問題108 答:5

破瓜型は陽性症状が目立たず急速に陰性症状となる。発症時期も早いので予後が悪い。

----------

問題109

自分が自分である感覚がなくなる障害はどれか

1.知的障害

2.社会不安障害

3.解離性障害

4.強迫性障害

5.境界性人格障害

問題109 答:3

解離性障害では現実感が無くなることがある(離人感)。

----------

問題110

拘束性換気障害はどれか

1.間質性肺炎

2.慢性気管支炎

3.肺気腫

4.気管支拡張症

5.気管支喘息

問題110 答:1

間質性肺炎(肺線維症)は肺が広がらなくなる。拘束性=間質性肺炎と覚えてもよいほど代表的である。

----------

問題111

滲出性中耳炎の説明で誤っているのはどれか

1.鼓膜が中耳側に陥凹する

2.痛みと発熱は少ない

3.アデノイド肥大があると起こりやすい

4.児童ではプールがきっかけとなりやすい

5.耳管の通気障害が原因となる

問題111 答:4

プールで外耳に水が入っても鼓膜があるので通常は中耳炎になることはない。

----------

問題112

境界性人格障害について誤っているのはどれか

1.見捨てられ感が強い

2.摂食障害を伴いやすい

3.自傷行為を繰り返す

4.薬物治療が中心となる

5.性的放縦がみられる

問題112 答:4

人格障害は人格に問題があるため、薬物では根本的な治療にはならない。

(ただしほとんどの患者は安定のために薬物を処方されている)

----------

問題113

先天性感染症について誤っている組み合わせはどれか

1.サイトメガロウイルス 精神発達遅滞

2.トキソプラズマ 水頭症

3.風疹ウイルス 白内障

4.単純ヘルペスウイルス ハッチンソン歯

5.梅毒 皮膚病変

問題113 答:4

ハッチンソン歯は先天梅毒の症状である

----------

問題114

誤っている組み合わせはどれか

1.気管支喘息 Ⅰ型アレルギー

2.重症筋無力症 Ⅱ型アレルギー

3.全身性エリテマトーデス Ⅲ型アレルギー

4.急性糸球体腎炎 Ⅱ型アレルギー

5.アトピー性皮膚炎 Ⅰ型アレルギー

問題114 答:4

急性糸球体腎炎は免疫複合体によって引き起こされる(フィルタに免疫複合体が詰まってしまうイメージで覚える)ので、Ⅲ型。

アレルギーは「あさめし」

あ:アトピー、アナフィラキシー、いわゆるアレルギー

さ:細胞傷害型、不適合輸血、重症筋無力症

め:免疫複合体型、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、急性糸球体腎炎

し:シルバーアクセ(金属アレルギー)

(Ⅴ型という分類がある場合はバセドウ病)

----------

問題115

発育期の分類で誤っているものはどれか

1.受精卵期 受精~受精14日

2.胎芽期 受精3週~受精8週

3.胎児期 受精9週~出生

4.新生児期 出生~出生4週

5.乳児期 出生5週~1歳

問題115 答:5

乳児期は出生~1歳。つまり新生児期を含んでいる。

こういう問題で注意しないといけないのは、妊娠〇か月という表記の時は前の月経の初日から数えるということ。(ただしSTの過去問題では今のところ受精からの週しか出ていません)

----------

問題116

筋肉の働きとして誤っている組み合わせはどれか

1.口蓋舌筋 舌根部を挙上

2.口蓋咽頭筋 咽頭の収縮

3.茎突舌筋 舌の後退

4.舌骨舌筋 舌の突出

5.オトガイ舌筋 舌の突出

問題116 答:4

舌骨の方に舌を引いたら後退する。ネーミングで動きがわかる。

----------

問題117

顎関節症の症状でないのはどれか

1.顎関節の変形

2.開口・閉口時のクリック音

3.関節包の炎症

4.咀嚼筋の麻痺

5.開口障害

問題117 答:4

咀嚼筋が痛くなることはあるが、麻痺は起こらない。

----------

問題118

舌を平たくするのはどれか

1.上縦舌筋

2.下縦舌筋

3.垂直舌筋

4.横舌筋

5.咬筋

問題118 答:3

垂直方向に短くなる=平たくなる

----------

問題119

子音[p]の発声時に内腔圧が高くならない部位はどれか

1.声門下

2.声門上

3.咽頭

4.鼻腔

5.口腔

問題119 答:4

破裂させるために口唇を閉鎖しているときは声門下から口腔までの圧が高くなるが、鼻咽腔閉鎖をしているため鼻腔は関係ない

----------

問題120

誤っている組み合わせはどれか

1.アブミ骨 前庭窓

2.鼓室階 蝸牛窓

3.蝸牛管 血管条

4.基底板 コルチ器

5.半規管 耳石

問題120 答:5

耳石は卵形嚢と球形嚢にある。半規管に迷入すると良性発作性頭位めまい症が起きる。

----------

問題121

聴覚中枢機構について誤っているのはどれか

1.聴覚情報は交差性に対側に伝達されるほうが優位である

2.周波数の弁別は上オリーブ核で完成する

3.強さの弁別は下丘で完成する

4.最終ニューロンは聴放線をつくって聴皮質へ至る

5.言語の認知はウェルニッケ野で行われる

問題121 答:2

周波数の弁別は内側膝状体で完成する。周波数情報は強さよりも一つ高次の認知だというイメージで覚える。

聴覚伝導路は「場外家内」

場:上オリーブ核(左右の聴覚情報が交わる、音源定位)

外:外側毛帯

家:下丘(強さの弁別)

内:内側膝状体(周波数の弁別)

----------

問題122

脳梁の前端で屈曲している部分はどれか

1.脳梁吻部

2.脳梁膨大部

3.脳梁膝部

4.脳梁体部

5.前交連

問題122 答:3

膝のように曲がっているでしょ。(しつぶ)と読む。

----------

問題123

動眼神経の機能で誤っているのはどれか

1.上眼瞼をあげる

2.水晶体を調節する

3.瞳孔を開く

4.両眼を内転させる

5.涙を分泌する

問題123 答:5

涙は顔面神経。顔面神経麻痺で起こる「ワニの涙症候群」っていう面白い名前の症状があるよ

----------

問題124

ヤング・ヘルムホルツの3色説の説明として誤っているのはどれか

1.赤、緑、青の3色である

2.3つの色刺激が加法混色されると白になる

3.3つの色刺激に対応した桿体細胞がある

4.色覚異常を説明できる

5.液晶ディスプレイに応用されている

問題124 答:3

色は桿体細胞ではなく錐体細胞。赤、緑、青はRGB。

----------

問題125

オペラント条件付けの説明として誤っているのはどれか

1.行動の自発頻度が高まるのは強化である

2.徐々に目的とする行動に近づけて行くのはシェイピングである

3.バイオフィードバックはオペラント条件付けの技法である

4.消去は条件刺激のみを与えて無条件刺激を与えないことを繰り返す

5.行動療法に取り入れられている

問題125 答:4

4の消去は古典的条件付けの消去である。ここよくこんがらがるよね。

----------

問題126

関連度が低い組み合わせはどれか

1.お手玉遊び 手続き記憶

2.しりとり 音韻性ループ

3.ジグソーパズル 視空間スケッチパッド

4.ままごと 意味記憶

5.絵本を読む エピソード記憶

問題126 答:5

エピソード記憶は自伝的記憶。絵本を読むのに直接関係は無い。

----------

問題127

調整法について誤っているのはどれか

1.被検者が刺激量を変えられる

2.測定者が刺激量を変えられる

3.直接法である

4.短時間で測定できる

5.閾値を求めることができる

問題127 答:3

調整法は「精神物理学的測定法」の一つ。

直接法は「尺度構成法」の一つで、マグニチュード推定法など。

----------

問題128

ピアソンの相関係数が-1のときに言えることはどれか

1.無相関である

2.相関は線形である

3.因果関係がある

4.データが順序尺度である

5.外れ値の影響が大きい

問題128 答:2

ピアソンの相関係数は1から-1の値を取り、0のとき無相関である。

因果関係を示すものでは無い。

----------

問題129

Erikson,E.H.の人格発達理論の組み合わせで誤っているのはどれか

1.勤勉性/劣等感 学童期

2.世代性/停滞 成人前期

3.信頼/不信 乳児期

4.自律性/恥、疑い 幼児前期

5.自主性/罪悪感 幼児後期

問題129 答:2

成人前期の課題は「親密性/孤独」

----------

問題130

防衛機制について誤っているのはどれか

1.昇華とは、欲求を社会に認められる行動に変えることである

2.反動形成とは、嫌いな相手に優しくしたり欲求と逆の行動をすることである

3.取り入れとは、他者の中にある感情を自分のもののように感じることである

4.退行とは幼い時期の発達段階に戻ることである

5.否認とは欲求や苦痛な体験を無意識のなかに閉じ込めることである

問題130 答:5

5は抑圧である。否認はそのことが無かったようにふるまうことである。

----------

問題131

投影法による人格検査の特徴として誤っているのはどれか

1.検査者の熟練が必要である

2.深層心理が分析できる

3.解釈する者の主観が入りやすい

4.言語化できない心理状態を分析できる

5.被検者は嘘をつくことが容易である

問題131 答:5

投影法は質問紙と違って、具体的な回答を求めていないため意図する嘘はつきにくい。

----------

問題132

「道徳的判断」の研究に用いられる課題はどれか

1.ジレンマ課題

2.三つ山課題

3.誤信念課題

4.視覚的断崖

5.ミルグラム実験

問題132 答:1

ジレンマ問題は「トロッコ問題」や「ハインツのジレンマ」が有名。

頭を抱えてしまうようなシチュエーションでどう行動すべきかを考える。

----------

問題133

Piaget,J.の発達段階理論において「見かけ」にとらわれやすい傾向、アニミズム思考、直感的思考を行うのはどれか

1.潜伏期

2.感覚運動期

3.前操作期

4.具体的操作期

5.形式的操作期

問題133 答:3

見かけにだまされるのは前操作期(幼稚園児くらい)。

具体的操作期(小学生くらい)では、だんだんと保存の概念を身に付けていく。

いきなりすべての保存の概念が身につくわけではないので注意。

----------

問題134

人間の発達を乳児期・児童初期から高齢期までの6つに区分し、各区分ごとに6~10個ずつの具体的項目を示したのは誰か

1.Piaget,J.

2.Freud,S.

3.Erikson,E.H.

4.Bowlby,J.

5.Havighurst,R.J.

問題134 答:5

ハヴィガーストも発達課題の人。

----------

問題135

パラトラグラフィで識別できる音の対はどれか

1.タ ド

2.タ ダ

3.タ テ

4.タ トゥ

5.タ チ

問題135 答:5

チは口蓋化するので構音点が少し後ろになる

----------

問題136

共通語(東京方言)の「イ」の説明で適切なのはどれか

1.半狭母音である

2.無声化が生じにくい

3.後舌母音である

4.円唇母音である

5.子音の口蓋化が起こる

問題136 答:5

「イ」段は口蓋化

----------

問題137

音韻論的にみて1音節中に3モーラを含んでいるのはどれか

1.エッセンシャル

2.ラックス

3.パンテーン

4.メリット

5.いち髪

問題137 答:3

「テーン」は1音節3モーラ

----------

問題138

音圧20μPaの純音が200mPaに増幅された。利得は何dBか。

1.50dB

2.60dB

3.70dB

4.80dB

5.90dB

問題138 答:4

200mPaは、200000μPaで、20μPaの1万倍である。

dB=20×log10000

dB=20×4

dB=80

----------

問題139

長さ17cmの閉管の共鳴周波数でないのはどれか。音速は340m/sとする

1.100Hz

2.500Hz

3.1500Hz

4.2500Hz

5.3500Hz

問題139 答:1

閉管の共鳴周波数は奇数倍となる。この場合500Hzの奇数倍でないのは1

----------

問題140

鼻音について誤っているのはどれか

1.アンチホルマントが表れる

2.鼻音ホルマントが表れる

3.鼻からのみ放射がある

4.口腔の共鳴特性が関係する

5.軟口蓋が下がる

問題140 答:3

鼻音は口から放射があるものがある。

口を開けた状態で軟口蓋を意識しながら、「あ」とハミングの「ん」を繰り返してみよう。

慣れたら鼻音の形のまま単語を言ってみよう。全部鼻に抜ける感じで「ふがふが」で子音が良く聞こえないはず。それが鼻音化による子音の歪み。

----------

問題141

両耳聴に関して誤っているのはどれか

1.低音では両耳間の時間差が方向の手がかりとなる

2.両耳で聴く方が閾値が小さい

3.同じ音が左右のイヤホンから聞こえると中央に定位する

4.高音では両耳間の周波数の違いが方向の手がかりとなる

5.知覚できる最小の時間差は9μsである

問題141 答:4

高音は音の回折が少ないため、頭に邪魔されて反対側の耳に届きにくい。そのため強さが大きく異なる。これを手がかりとしているといわれている。

----------

問題142

当て字(漢字の表音的使用)はどれか

1.薔薇

2.海苔

3.浴衣

4.田舎

5.珈琲

問題142 答:5

漢字の表音的使用は「夜露死苦」みたいな、音優先で漢字を割り当てたもの。

----------

問題143

母音語幹動詞はどれか

1.投げる

2.打つ

3.走る

4.転ぶ

5.泣く

問題143 答:1

nage ru

nage nai

語幹の最後が母音である。

----------

問題144(これでいいのか言語学の先生に確認する)

「ていた」の用法として他と異なるのはどれか

1.扉は閉じていた

2.鍵はかかっていた

3.被害者は倒れていた

4.ナイフが転がっていた

5.パトカーのサイレンが聞こえていた

問題144 答:

調べ中

----------

問題145

語彙の獲得について誤っているのはどれか

1.初期は生活に密着した名称や挨拶がほとんどである

2.語彙が少ないうちは般用が多くある

3.1歳6か月から2歳ごろに爆発的に増加する

4.理解が表出に先行する

5.初期の語彙は強く定着する

問題145 答:5

初期の語彙は消えていくものも多い。

----------

問題146

会話能力の発達で誤っているのはどれか

1.ナラティブの発達の基盤としてスクリプトは重要である

2.話し手と聞き手の交代の原型は初語獲得後に現れる

3.ディスコースとは、いくつもの文を使ってまとまった内容を表現する能力である

4.大人が子供に働きかけることで発達は促される

5.自分に対しての語りは行動調整の役割を果たす

問題146 答:2

「話し手と聞き手の交代の原型」は乳児期からあらわれている。

例:

母親が「どうしたのー?」など優しく声をかける(マザリーズ)

乳児が声を出す

母親が「たのしいねえ」と応える

乳児が体を動かす

----------

問題147

社会福祉法の社会福祉事業に該当しないのはどれか

1.児童福祉法

2.知的障害者福祉法

3.売春防止法

4.老人福祉法

5.健康保険法

問題147 答:5

社会福祉事業はだいたい「〇〇福祉法」と付く。あと売春防止法と介護保険法の事業も入る。

----------

問題148

生活保護の原則として誤っているのはどれか

1.不告不理の原則

2.無差別平等の原則

3.補足性の原則

4.申請保護の原則

5.世帯単位の原則

問題148 答:1

2から5が「原則」。中身まではいいのでなんとなく覚えておこう。

----------

問題149

児童福祉法で誤っているのはどれか

1.児童相談所の設置義務は都道府県である

2.児童福祉司は児童相談所に置かれている

3.児童福祉施設の1つとして乳児院がある

4.保護者が親であるとは限らない

5.児童とは満13歳に満たない者をいう

問題149 答:5

18歳に満たないものである。「児童」というと小学生を考えてしまうが法では違うので注意。

----------

問題150

個人情報取扱事業者の義務として誤っているのはどれか

1.利用目的の特定

2.第三者への提供

3.苦情の処理

4.取得に際しての利用目的の通知

5.安全管理措置や従業者・委託先の監督

問題150 答:2

勝手に第三者に提供してはいけないよ

----------

問題151

誤っている組み合わせはどれか

1.自閉症スペクトラム障害 応用行動分析

2.言語発達障害 PECS

3.認知症 自律訓練法

4.吃音 年表方式のメンタルリハーサル法

5.注意欠陥/多動性障害 応用行動分析

問題151 答:3

自律訓練法は自己催眠みたいな方法。認知症では難しい。

----------

問題152

妥当性のうち、明確な外的基準と照らし合わせて、その相関を検証するものはどれか

1.内的妥当性

2.外的妥当性

3.内容妥当性

4.基準関連妥当性

5.構成概念妥当性

問題152 答:4

STの国家試験レベルでは深く理解している必要は無い。割り切ってこう覚えよう。

「内的」は変数

「外的」は一般に受け入れられるか

「内容」は専門家

「基準関連」は他の基準と合ってるか

「構成概念」は理論

----------

問題153

誤っているのはどれか

1.コーエンの一致係数は信頼性係数である

2.クロンバックのα係数は信頼性係数である

3.検査者の違いにより結果が変わる場合は信頼性が低い

4.検査は妥当性よりも信頼性を優先する

5.折半法は信頼性係数を求められる

問題153 答:4

検査は妥当性も信頼性も重要。

(知らない選択肢が並んでいても、明らかに怪しいものは見つけられる問題パターン)

----------

問題154

前大脳動脈閉塞症で起こるのはどれか

1.拮抗失行

2.相貌失認

3.構成障害

4.ウェルニッケ失語

5.純粋失読

問題154 答:1

前大脳動脈は脳梁の膝部から幹部(体部)にかけてを栄養している。

----------

問題155

発語失行について誤っているのはどれか

1.3音節の繰り返しが困難である

2.重度の場合、発声を随意的にできない

3.口形の模索がある

4.発話開始の困難がある

5.迂言がある

問題155 答:5

迂言は喚語できないときの「ほらあの、切るやつ、紙を、ちょきちょきって」というもの。

----------

問題156

漢字音読について誤っている組み合わせはどれか

1.七夕を「しちゆう」と読む 類音化錯読

2.靴を「つく」と読む 音韻性錯読

3.足袋を「くつした」と読む 意味性錯読

4.時話を「とけい」と読む※ 語彙化錯読

5.正月を「せいげつ」と読む 意味性錯読

※「時話」は非語

問題156 答:5

5は類音化錯読

----------

問題157

古典的失語症候群で誤っているのはどれか

1.当てはまらない失語症もある

2.健忘性失語は理解良好で非流暢である

3.超皮質性感覚失語の1タイプには語義失語がある

4.ブローカ失語と超皮質性運動失語の違いは復唱である

5.混合性超皮質性失語は復唱はできる

問題157 答:2

1、正しい。実際の患者さんは古典分類にしっかりわけられるわけではない。

2、誤り。健忘性失語(失名辞失語)はウェルニッケリヒトハイムの図でいうと、どの経路も保たれている。しかし呼称ができず迂言を行う。その迂言自体は流暢である。

3、正しい。語義失語はその名のとおり、語義が失われているもので「調子はどうですか?」と聞くと「ちょうしって何ですか?」と聞き返す。その言葉自体は流暢である。

4、正しい。ウェルニッケリヒトハイムの図を描いてみれば直感的にわかる

5、正しい。ウェルニッケリヒトハイムの図を描いてみれば直感的にわかる

----------

問題158

失読について誤っているのはどれか

1.純粋失読の病巣は左後頭葉内側面と脳梁膨大部である

2.「親」を「はは」と読むのは深層失読である

3.非語の読みが困難なのは音韻失読である

4.読み方が一貫しない文字からなる単語(煙草、歌声など)の読みが困難なのは表層失読である

5.純粋失読は左同名半盲を伴うことが多い

問題158 答:5

左後頭葉の損傷は右同名半盲となる

深層失読、表層失読、音韻失読はわかりにくいけど面白いのでぜひ覚えよう。

深層失読→深いイメージで読んでいる(なので意味がちょっと合ってる)

表層失読→表面の文字を読んでいる(煙草はえんそうと読む)

音韻失読→知っている音韻で読んでいる(なので非語が読めない)

----------

問題159

発語失行の訓練法として適切でないのはどれか

1.DAFの使用

2.口型の模倣

3.モーラを指で数えさせる

4.MIT(メロディック・イントネーション・セラピー)

5.鏡によるフィードバック

問題159 答:1

DAFは自分の声が遅れて聞こえるもの(ディレイ、やまびこ)。吃音には有効な場合があるとされている。

----------

問題160

誤っているのはどれか

1.逆行性健忘では時間勾配がある

2.展望記憶は存在想起と内容想起が必要である

3.近時記憶が障害されても展望記憶は保たれる

4.小脳が損傷すると手続記憶が障害される

5.近時記憶は数分~数日の記憶である

問題160 答:3

展望記憶を保つには「未来にある予定を入れた」という近時記憶が必要である。

----------

問題161

誤っているのはどれか

1.視覚性失認は触れることで呼称ができる

2.触覚性失認は見ることで呼称ができる

3.視覚性失語は物品のカテゴリーわけはできない

4.視覚性失語は触れることで呼称ができる

5.触覚性失語は見ることで呼称ができる

問題161 答:3

視覚性失語は見たものの呼称が出来ないが、意味にはたどり着いているのでカテゴリーわけはできる。記号と意味をわけて考えること。

一方、視覚失認はその前の次元なので意味にたどり着けない。

----------

問題162

誤っているのはどれか

1.前頭側頭型認知症では人格変化がみられる

2.レビー小体型認知症では薬剤過敏がみられる

3.進行性核上性麻痺では眼球運動障害がみられる

4.大脳皮質基底核変性症は孤発性である

5.アルツハイマー病では常同行動が目立つ

問題162 答:5

常同行動は前頭側頭型認知症の特徴とされている。

(ただし様々な精神疾患でも出るので、常同行動をしている人=前頭側頭型認知症と考えるのは間違い)

----------

問題163

伝導失語に合併しやすいのはどれか

1.肢節運動失行

2.着衣失行

3.観念運動失行

4.相貌失認

5.道具の強迫的使用

問題163 答:3

縁上回と考えるとわかる

----------

問題164

小児の発達において最も遅くみられるのはどれか

1.大きい、小さいがわかる

2.高い、低いがわかる

3.スキップができる

4.積木を二つ重ねる

5.両足でぴょんぴょん飛ぶ

問題164 答:3

遠城寺ではスキップは4歳台。

(久しぶりにやるとできないよね)

遠城寺は語呂合わせで覚えるしかないと思う。

----------

問題165

Lorna Wingによる自閉症スペクトラム障害の社会性の障害について誤っているのはどれか

1.孤立型は人間関係のトラブルをおこしやすいため周囲から孤立してしまう

2.受動型は話しかけられればある程度適切に応答することができる

3.積極奇異型は他人と積極的に関わりたがる

4.受動型はおとなしい印象をもたれる

5.積極奇異型は興味のあることだけを話し続ける

問題165 答:1

孤立型は他人とのコミュニケーションを取ろうとしない。トラブルをおこしやすいのは積極奇異型である。

----------

問題166

ヌーナン症候群について誤っているのはどれか

1.特徴的な顔貌

2.末端肥大

3.低身長

4.停留精巣

5.知的障害

問題166 答:2

末端肥大は成長ホルモンの過剰分泌による。

----------

問題167

WISC-Ⅳの言語理解指標の下位検査でないのはどれか

1.類似

2.語の推理

3.知識

4.理解

5.語音整列

問題167 答:5

語音整列はワーキングメモリー指標である

----------

問題168

検査の適応年齢で誤っている組み合わせはどれか

1.質問応答関係検査 2歳~就学前

2.STRAW-R 3歳~9歳11か月

3.WISC-Ⅳ 5歳~16歳11か月

4.PVT-R 3歳~12歳3か月

5.DN-CAS 5歳~17歳11か月

問題168 答:2

STRAW-R(標準読み書きスクリーニング検査)は高校生版まである

----------

問題169

発達性読み書き障害について誤っているのはどれか

1.会話面での問題は無い

2.二次障害を起こすことがある

3.読み障害は書字障害を起こす

4.知的な遅れを伴う

5.脳損傷を除く

問題169 答:4

知的な遅れは無いとされる

----------

問題170

小学校3年生の注意欠陥/多動性障害児の学校での対応において誤っているのはどれか

1.プリント配りなど役割を与える

2.課題を少しずつ渡す

3.席を前方にする

4.壁の張り紙を減らす

5.注意は一切しない

問題170 答:5

一切注意をしないのも問題である。どうすればよいかアドバイスをしながら指導をするのがよいとされている。

----------

問題171

生活年齢が5歳0か月、精神年齢が4歳6か月の児の知能指数はどれか

1.95

2.90

3.85

4.80

5.75

問題171 答:2

精神年齢÷生活年齢

----------

問題172

脳性麻痺の発話で見られにくいのはどれか

1.子音の歪み

2.発話速度の上昇

3.開鼻声

4.気息性

5.努力性

問題172 答:2

発話速度は低下することが多い

----------

問題173

自閉症スペクトラム障害児の日常会話の特徴として誤っているのはどれか

1.相手の言葉をそのまま言い返してしまう

2.例え話を理解することが難しい

3.皮肉を言われても理解することが難しい

4.相手が傷つくとわかっていても思ったことを言ってしまう

5.一方的に喋る

問題173 答:4

相手が傷つくとわかっていない

----------

問題174

GRBAS尺度の説明として誤っているのはどれか

1.嗄声が無い場合を0とする

2.尺度は0から4の5段階である

3.評価には熟練が必要である

4.心理的評価である

5.日本で作成された尺度である

問題174 答:2

0から3の4段階である

----------

問題175

声帯結節について誤っているのはどれか

1.声帯中央に硬い組織ができる

2.片側にできることが多い

3.声の使い過ぎが原因となる

4.女性に多い

5.声帯の安静を指導する

問題175 答:2

結節は両側にできることが多い。(タコなので)

----------

問題176

気管食道発声のための器具はどれか

1.スピーチカニューレ

2.スピーチエイド

3.笛式人工喉頭

4.ボイスプロテーゼ

5.電気式人工喉頭

問題176 答:4

気管と食道をつなぐシャントに装着する器具がボイスプロテーゼ。一方弁になっている。

----------

問題177

喉頭摘出により困難とならないのはどれか

1.匂いを嗅ぐ

2.熱いものを食べる

3.発声する

4.泳ぐ

5.歯を磨く

問題177 答:5

歯磨きに影響は少ない。

----------

問題178

声門破裂音の訓練に用いるのはどれか

1.奥舌の挙上

2.外鼻孔の閉鎖

3.喉頭の脱力

4.プッシング

5.舌正中からの呼気放出

問題178 答:3

声門で破裂音を作っているので喉頭を脱力させる。

(しかしそんなに上手くいくだろうか)

----------

問題179

「ライオン」を「ダイオン」と発音した場合の誤り方はどれか

1.省略

2.置換

3.歪み

4.異常構音

5.鼻音化

問題179 答:2

弾き音が破裂音に置換している

----------

問題180

仮性球麻痺の症状でないのはどれか

1.舌の萎縮

2.開鼻声

3.流涎

4.粗ぞう性嗄声

5.運動パターンの異常

問題180 答:1

舌の萎縮は下位運動ニューロン障害(球麻痺など)である

----------

問題181

知的発達に問題が無い4歳の男児。主訴は構音に歪みがある。検査として優先度が低いのはどれか

1.構音検査

2.言語発達検査

3.口腔内視診

4.聴覚検査

5.発声機能検査

問題181 答:5

発声機能検査はコンピューターを使った音響分析である。音声障害では無いので優先度が低い。

----------

問題182

誤っている組み合わせはどれか

1.筋萎縮性側索硬化症 混合性構音障害

2.重症筋無力症 弛緩性構音障害

3.ウィルソン病 UUMNディサースリア

4.脳血管障害 痙性構音障害

5.パーキンソン病 運動低下性構音障害

問題182 答:3

UUMNディサースリアは一側性の上位運動ニューロン障害で起きた構音障害であり、脳血管障害が主な原因である。

ウィルソン病は代謝異常で、混合性構音障害となることがある。

----------

問題183

発話特徴抽出検査に含まれないのはどれか

1.声の翻転

2.母音の誤り

3.子音の誤り

4.明瞭度

5.声の持続時間

問題183 答:5

声の持続時間は含まれない

----------

問題184

評価が困難な組み合わせはどれか

1.鼻咽腔の閉鎖 嚥下造影検査

2.嚥下反射惹起遅延 嚥下内視鏡検査

3.口腔内残留 嚥下造影検査

4.反回神経麻痺 嚥下内視鏡検査

5.食道の蠕動運動 嚥下内視鏡検査

問題184 答:5

VEは食道から先は見えない

----------

問題185

経口摂取訓練開始の基準として誤っているのはどれか

1.脳血管病変の進行がないこと

2.意識清明、もしくはJCS1桁であること

3.自力で十分な咳ができること

4.気管切開を受けていないこと

5.著しい舌運動の低下が無いこと

問題185 答:4

気管切開を受けていても経口摂取訓練は行える。むしろ訓練の必要性がある。

----------

問題186

血液検査の指標で誤っている組み合わせはどれか

1.CRP 心筋梗塞

2.アルブミン 栄養失調

3.ヘモグロビン 貧血

4.血糖 糖尿病

5.コレステロール 食生活の偏り

問題186 答:1

CRPは炎症反応である。心筋梗塞や筋ジストロフィーなどで筋肉が破壊されるとCKが上昇する。

----------

問題187

吃音の進展について誤っているのはどれか

1.第1層では伸発、連発がみられるが自覚は無い

2.第2層ではブロックがみられるが緊張性はあまり無い

3.第3層では緊張性、代用がみられ常に気にする

4.第4層では回避が加わる

5.第3層までは変動性が大きく慢性的では無い

問題187 答:5

変動性が大きいのは第1層までである

----------

問題188

獲得性吃音について誤っているのはどれか

1.青年期に獲得するものである

2.緊張や不安が無い

3.一貫性が無い

4.治癒率が低い

5.伸発、連発がある

問題188 答:1

獲得性吃音は脳の損傷によって獲得されるものなので、青年期に限ったものではない

----------

問題189

新生児聴覚スクリーニングについて誤っているのはどれか

1.AABRやOAEが使われることが多い

2.ベッドサイドで実施できる

3.複数回の要再検(refer)は精密検査を行う

4.ハイリスク児にはOAEよりAABRが推奨される

5.半数以上の市区町村で公費負担が導入されている

問題189 答:5

公費負担をしている自治体は少ない。多くは自費である。

----------

問題190

ABRについて誤っているのはどれか

1.脳死の判定に使われる

2.成人は安静閉眼状態で記録する

3.新生児、幼児の場合は睡眠時に記録する

4.Ⅳ波は上オリーブ核の反応である

5.10ミリ秒内の反応を記録する

問題190 答:4

Ⅳ波は外側毛帯である

Ⅴ波が下丘は覚えてると思うので「場外家内」を考えるとわかる。

場:上オリーブ核(Ⅲ波)

外:外側毛帯(Ⅳ波)

家:下丘(Ⅴ波)

内:内側膝状体(Ⅵ波)

----------

問題191

抗生物質の投与で難聴を発症するのはどれか

1.GJB2遺伝子(コネキシン26)変異

2.ミトコンドリア1555変異

3.ミトコンドリア3243変異

4.トリプレットリピート

5.21トリソミー

問題191 答:2

ミトコンドリア1555変異はストレプトマイシンなどの〇〇マイシン系で進行性の難聴が起きる

----------

問題192

補聴器のS/N比改善に関係が低いのはどれか

1.マイクの指向性

2.雑音抑制機能

3.FM補聴システム

4.Bluetooth

5.出力制限装置

問題192 答:5

出力制限は耳の保護のために最大の音圧を抑えるだけで、S/N比には関係ない。

----------

問題193

TTS(temporary threshold shift)について誤っているのはどれか

1.閾値が上昇する

2.騒音、大音量の音楽などで起こる

3.有毛細胞の障害である

4.耳鳴り、耳閉感を伴いやすい

5.非可逆性である

問題193 答:5

TTS(temporary threshold shift)は一過性閾値上昇なので可逆性である

----------

問題194

「補聴器適合検査の指針2010」の必須検査項目はどれか

1.雑音を負荷したときの語音明瞭度の測定

2.実耳挿入利得の測定

3.環境騒音の許容を指標とした適合検査

4.音場での補聴器装用閾値の測定

5.質問紙による適合評価

問題194 答:3

必須は「語音明瞭度」と「環境騒音」!

----------

問題195

自記オージオメトリについて誤っているのはどれか

1.JergerⅠ型は正常もしくは伝音難聴である

2.JergerⅡ型は補充現象陽性である

3.JergerⅢ型は内耳性難聴である

4.JergerⅣ型は後迷路性難聴である

5.JergerⅤ型は機能性難聴である

問題195 答:3

JergerⅢ型は一過性閾値上昇を示すが補充現象が無いもので、後迷路性難聴である。

----------

問題196

身体障害者福祉法の聴覚障害の等級について誤っているのはどれか

1.両耳の聴力レベルが100dB以上のものは2級である

2.両耳の聴力レベルが90dB以上のものは3級である

3.両耳の聴力レベルが80dB以上のものは4級である

4.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のものは4級である

5.一側耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のものは4級である

問題196 答:5

5は6級である。

----------

問題197

補聴器特性の測定の「規準周波数レスポンス」について誤っているのはどれか

1.補聴器の規準の状態で測定する

2.利得調整器を最大の位置で測定する

3.入力は60dBの純音である

4.イヤホンをカプラに気密に接続する

5.補聴器特性測定装置を使用する

問題197 答:2

利得調整器は規準の位置で測定する

----------

問題198

補聴器のダンパーの役割はどれか

1.ノイズキャンセル

2.出力抑制

3.音質調整

4.指向性調整

5.湿気防止

問題198 答:3

ダンパーはフック内に付ける小さなフィルタのようなもので、物理的に高音を抑える働きをする。

----------

問題199

人工内耳の説明で誤っているものはどれか

1.体内装置で音声処理が行われる

2.音声はデジタル処理される

3.音の高さは刺激する場所、刺激頻度、その両方などで再現する

4.音の大きさは電荷量によって再現する

5.複数の音声コード化法がある

問題199 答:1

音声処理は体外装置

----------

問題200

視聴覚二重障害となりにくいのはどれか

1.アッシャー症候群

2.先天性風疹症候群

3.コケイン症候群

4.チャージ症候群

5.ワールデンブルグ症候群

問題200 答:5

ワールデンブルグ症候群は難聴のほか、虹彩異常があるが視覚障害につながるものでは無いとされている。

問題と答と解説(1-100)

問題1

ICF(国際生活機能分類)の「活動と参加」に分類されるのはどれか

1.自然環境と人間がもたらした環境変化

2.精神機能

3.音声と発話の機能

4.コミュニケーション

5.サービス・制度・政策

問題1 答:4

1は環境、2、3は心身機能、5は環境

----------

問題2

獲得免疫に関係するのはどれか

1.マクロファージ

2.好中球

3.NK細胞

4.肥満細胞

5.T細胞

問題2 答:5

獲得免疫とは外敵に対して抗体を作って戦う。1、2、3、4は自然免疫(とりあえずすぐ攻撃する係)

----------

問題3

ヒトの中枢神経系について誤っているのはどれか

1.神経板が閉じて神経管になる

2.神経管の前部が脳になり、残りが脳神経になる

3.神経管の内側の空洞の一部が脳室となる

4.外肺葉由来である

5.神経管の発生は胎生4週ころにはじまる

問題3 答:2

神経管の尾部は脊髄になる

----------

問題4

誤っているのはどれか

1.骨格筋は随意筋である

2.消化器の蠕動運動は平滑筋による

3.血管収縮は平滑筋による

4.心筋は不随意筋である

5.心筋は平滑筋である

問題4 答:5

心筋は横紋筋

----------

問題5

誤っている組み合わせはどれか

1.オキシトシン 下垂体前葉

2.コレシストキニン 十二指腸

3.セクレチン 小腸粘膜

4.カルシトニン 甲状腺

5.パラトルモン 上皮小体

問題5 答:1

オキシトシンは下垂体後葉

----------

問題6

BI(Barthel Index)について誤っているものはどれか

1.排尿と排便が別に評価されている

2.コミュニケーションが評価されている

3.できるADLを評価する

4.最低点は0点である

5.最高点は100点である

問題6 答:2

コミュニケーションが評価されているのはFIM

----------

問題7

パーキンソン病について誤っているのはどれか

1.歯車現象

2.すくみ足

3.ジャックナイフ現象

4.突進現象

5.脂漏性顔貌

問題7 答:3

ジャックナイフ現象は痙性麻痺(上位運動ニューロン障害)で起きる。パーキンソンは屈筋、伸筋ともに緊張するのでガクガク、ギーギー動く(固縮)。

痙性麻痺はどちらか(上肢屈曲、下肢伸展)となりやすい(痙直)。

----------

問題8

小児の発作性疾患について誤っているのはどれか

1.レノックス・ガストー症候群は難治性である

2.レノックス・ガストー症候群は精神発達遅滞を合併する

3.ウエスト症候群の発症年齢は3歳以上である

4.乳児重症ミオクロニーてんかんは難治性である

5.小児欠神てんかんでは通常けいれんは見られない

問題8 答:3

ウエスト症候群の好発年齢は5か月

----------

問題9

統合失調症とうつ病の両方にみられる症状はどれか

1.心気妄想

2.観念奔逸

3.誇大妄想

4.妄想気分

5.思考奪取

問題9 答:1

統合失調症とうつ病はともに妄想が見られる。ただしうつ病の妄想はネガティブなものとなりやすい。心気妄想とは自分が何かの病気にかかっていると思い込むもの。

2の観念奔逸は考えが次々と方向も決まらずにほとばしり出る状態。双極性障害の躁状態であらわれる。考えが止められない。

3の誇大妄想は、自分が現実より偉大であると思い込むこと。うつ病では逆に自分を過小評価しやすい。

4の妄想気分は、周囲がなんとなく変わってしまったような感覚で統合失調症特有である。

5の思考奪取は、考えていたことが急に無くなってしまい、まるで誰かに思考を奪われたかのように感じることである。統合失調症にみられる。うつ病でみられる思考制止(考えがゆっくりになる)と区別して覚える。

----------

問題10

伝音難聴を伴うのはどれか

1.ヌーナン症候群

2.先天梅毒

3.ハント症候群

4.ダウン症候群

5.ミトコンドリア脳筋症

問題10 答:4

ダウン症候群は中耳炎を合併しやすい。その他は感音難聴である。

ヌーナン症候群に関しては情報が少なく、混合性難聴の可能性もあるが、この場合最も確実なダウン症候群を選ぶ(こういうの良くあるので、そういう選び方に慣れておく)。

----------

問題11

誤っているのはどれか

1.ラクナ梗塞は直径30ミリ以下の梗塞である

2.TIA(一過性脳虚血発作)は24時間以内に一旦消失する

3.心房細動でできた血栓による脳梗塞は脳塞栓である

4.くも膜下出血の合併症には水頭症がある

5.脳出血の好発部位は被殻と視床である

問題11 答:1

ラクナは15ミリ以下。

3の脳梗塞の分類は脳塞栓と脳血栓あるので区別するように。

4のくも膜下出血のリスクは「さしす」。(さ)再出血、(し)攣縮、(す)水頭症

----------

問題12

廃用症候群について誤っているのはどれか

1.起立性低血圧

2.神経性無食欲症

3.せん妄

4.見当識障害

5.うつ状態

問題12 答:2

神経性無食欲症はいわゆる拒食

----------

問題13

内舌筋はどれか

1.口蓋舌筋

2.茎突舌筋

3.横舌筋

4.オトガイ舌筋

5.舌骨舌筋

問題13 答:3

舌の形を変えるのが内舌筋。位置を変えるのが外舌筋。(口蓋舌筋については舌下神経支配ではなく咽頭神経叢支配で、外舌筋に加えていない本もある)

----------

問題14

声帯麻痺について誤っているのはどれか

1.原因として最も多いのは反回神経麻痺である

2.誤嚥しやすくなる

3.一側性のときは左側が多い

4.末梢性のみである

5.両側性では窒息の危険がある

問題14 答:4

中枢性と末梢性がある

----------

問題15

ギランバレー症候群で誤っているのはどれか

1.筋力低下が急速に発現する

2.深部反射の消失

3.重症例では呼吸筋が麻痺する

4.蛋白細胞解離

5.有痛性強直性けいれん

問題15 答:5

有痛性強直性けいれんは多発性硬化症の症状である

----------

問題16

誤っているのはどれか

1.クッシング症候群 中心性肥満

2.バセドウ病 代謝低下

3.プロラクチン産生腫瘍 無月経

4.褐色細胞腫 血圧上昇

5.原発性アルドステロン症 血圧上昇

問題16 答:2

バセドウ病は代謝が亢進する

----------

問題17

誤っているのはどれか

1.歯の表面はエナメル質である

2.う蝕症3度は象牙質が全て失われた状態である

3.フラップ手術では歯肉の一部を切開する

4.象牙質への刺激は痛みを感じる

5.歯根膜には感覚受容器がある

問題17 答:2

う蝕症3度は歯髄までう蝕が進んだ状態である。

「えぞしか」

(え)エナメル

(ぞ)象牙

(し)歯髄

(か)完全にオワタ(歯根まで逝った)

----------

問題18

顔面神経麻痺について誤っているのはどれか

1.中枢性では前額のしわ寄せができない

2.構音障害の原因となる

3.嚥下反射への影響は少ない

4.末梢性では投薬治療を検討する

5.味覚障害が出現することがある

問題18 答:1

中枢性ではおでこのしわ寄せはできる。

末梢性顔面神経麻痺のベル麻痺やハント症候群では早期に抗ウイルス剤を投与する。

----------

問題19

輪状甲状筋の支配神経はどれか

1.反回神経

2.上喉頭神経外枝

3.上喉頭神経内枝

4.舌下神経

5.頸神経叢

問題19 答:2

内喉頭筋のうち、輪状甲状筋のみが上喉頭神経外枝支配である。

----------

問題20

横隔神経が出るレベルはどれか

1.中脳

2.橋

3.延髄

4.頸髄

5.胸髄

問題20 答:4

呼吸関連の神経は頸髄にある。頸髄3番で脊髄損傷すると自発呼吸が出来なくなるため、人工呼吸器管理となる。

----------

問題21

誤っているのはどれか

1.卵形嚢は上前庭神経支配である

2.球形嚢は下前庭神経支配である

3.前半規管は上前庭神経支配である

4.外側半規管は下前庭神経支配である

5.後半規管は下前庭神経支配である

問題21 答:4

外側半規管は上前庭神経支配である。

----------

問題22

誤っているのはどれか

1.外耳道によって2000Hzから4000Hzの音が増幅される

2.ツチ骨とキヌタ骨ではツチ骨のほうが長い

3.鼓膜は皮膚層、固有層、粘膜層の3層からなる

4.遮蔽効果が失われると40dBの損失となる

5.外耳道閉鎖で低音の骨導閾値は低下する

問題22 答:4

遮蔽効果が無くなっても12dBの損失である。(鼓膜に少しでも穴があくと前庭窓と蝸牛窓に同じ気圧がかかる。でも耳小骨による増幅がけっこうあるから12ですんでいる)

5の外耳道閉鎖効果はひっかけでよく出てくるので覚える(耳をふさぐと低音が良く聞こえるようになる=低音の閾値が低下)

----------

問題23

大脳基底核に属しないのはどれか

1.被殻

2.尾状核

3.淡蒼球

4.視床下核

5.海馬

問題23 答:5

海馬は「辺縁系」である。基底核の周りにあるのが辺縁系。

----------

問題24

外側脊髄視床路が障害されたときに生じるのはどれか

1.温痛覚低下

2.片麻痺

3.触覚低下

4.錐体外路症状

5.深部覚低下

問題24 答:1

求心性の神経(感覚)の通り道は脊髄では外側、前、後索がある。

外側=温痛覚

前=粗大感覚

後索=微細感覚、深部覚

----------

問題25

両眼性の奥行き知覚はどれか

1.陰影

2.輻輳

3.重なり

4.肌理の勾配

5.運動視差

問題25 答:2

輻輳(ふくそう)は、いわゆる寄り目のこと。片目じゃ寄り目できない。

1、3、4、5は片目でも知覚できる。

----------

問題26

運動学習について誤っているのはどれか

1.利き手から非利き手への転移がある

2.非利き手から利き手への転移がある

3.技能は潜在記憶である

4.先行した運動学習によって新しい運動学習が抑制されることはない

5.感覚系と運動系の協応関係を伴う

問題26 答:4

先行した学習によって新しい学習が抑制されることを順向抑制という。例:あるダンスを覚えたら、次の新しいダンスが覚えにくい

----------

問題27(この問題は解けなくていい)

コネクショニストモデルの説明として誤っているのはどれか

1.神経細胞をモデルとしている

2.並列分散処理である

3.人工知能の研究に用いられている

4.多層ネットワーク構造や相互結合ネットワーク構造がある

5.ノード間の関係の強さが距離に現れる

問題27 答:5

5は活性化拡散モデルの説明。

(第19回に「活性化拡散モデル」がいきなり出題されていた。国試は突拍子も無い問題を出してくるので作った)

----------

問題28

ME法について誤っているのはどれか

1.精神物理学的測定法である

2.直接法である

3.比率尺度を求めることができる

4.感覚的大きさを数詞によって推定させる

5.心理量を測定する

問題28 答:1

マグニチュード推定法は尺度構成法の1つ。

精神を物理学的に測定している(聴覚検査とか)わけでは無い。

----------

問題29

誤っている組み合わせはどれか

1.YG性格検査 質問紙法

2.TAT 投影法

3.MMPI 質問紙法

4.MPI 質問紙法

5.PFスタディ 質問紙法

問題29 答:5

PFスタディは漫画のセリフを書き込む例のやつ。投影法である。

----------

問題30(この問題はいじわる問題)

誤っている組み合わせはどれか

1.Sheldon,W.H 内胚葉型

2.Eysenck,H.J 外向型

3.Jung,C.G 内向型

4.Kretschmer,E. 循環気質

5.Norman,W. ビッグファイブ

問題30 答:2

アイゼンクは類型論と特性論を混ぜたような人格理論で、一番上位の類型として「外向性・内向性」「神経症的傾向」「精神病的傾向」の3つを設定している。

人格理論に出てくる人はそんなに多くないので、まず類型論、特性論の代表者を覚えて、そのうえでアイゼンクは類型論と特性論を混ぜたややこしいやつだと覚える。

----------

問題31

17歳0か月に適用できないのはどれか

1.DN-CAS

2.K-ABCⅡ

3.WISC-Ⅳ

4.新版K式発達検査

5.田中ビネー知能検査Ⅴ

問題31 答:3

WISC-Ⅳは5歳から16歳11か月までである。

適用年齢は語呂合わせで覚えるしかない。

----------

問題32

クライアント中心療法の説明として誤っているのはどれか

1.治療者はクライアントに無条件の肯定的関心を持つ

2.治療者はクライアントを共感的に理解する

3.治療者は自己一致している必要がある

4.治療者はクライアントに指示的に関わり変化をうながす

5.治療者とクライアントとの人間関係の質が重要である

問題32 答:4

ロジャさんは非指示的。

----------

問題33

アタッチメント(愛着)の類型を明らかにする実験観察法を考案したのはだれか

1.Bowlby,J.

2.Gibson,E.J.

3.Fantz,R.L.

4.Gesell,A.L.

5.Ainsworth,M.D.S.

問題33 答:5

ストレンジシチュエーション法はエインズワース

----------

問題34

誤っている組み合わせはどれか

1.Chomsky,N. 言語獲得装置

2.Tomasello,M 社会語用論的アプローチ

3.Skinner,B.F. 普遍文法

4.Bruner,J.S. 言語獲得支援システム

5.Vygotsky,L.S. 発達の最近接領域

問題34 答:3

スキナーは「学習」によって言語が獲得されるとした。普遍文法は人間は生得的に言語能力を持っているという説でチョムスキーのもの。

----------

問題35

典型的な発達について誤っているのはどれか

1.9か月ころに指さしが可能となり始める

2.8か月ころに目的―手段関係を理解し始める

3.9か月ころに社会的参照が可能になり始める

4.5か月ころに生理的微笑が見られ始める

5.3か月ころに社会的微笑が見られ始める

問題35 答:4

生理的微笑は新生児微笑とも言われる。なのでもっと早い。

----------

問題36

国際音声記号(IPA)で構音位置に該当しないのはどれか

1.硬口蓋音

2.両唇音

3.声門音

4.鼻音

5.歯茎音

問題36 答:4

鼻音は構音様式である

----------

問題37

共通語(東京方言)の発音で現れないものはどれか

1.歯茎硬口蓋音

2.口蓋垂音

3.咽頭音

4.両唇音

5.声門音

問題37 答:3

日本語に咽頭音は無い。日本語では咽頭音は異常構音となる。口蓋垂音は[N]。

----------

問題38

「ジャッキーチェン」の音節数とモーラ数の組み合わせはどれか

1.4―6

2.4―5

3.4―7

4.3―6

5.3―5

問題38 答:4

----------

問題39

共通語(東京方言)の発音で1モーラ目が無声化しにくいのはどれか

1.きくらげ

2.すし

3.チキン

4.しじみ

5.ひつまぶし

問題39 答:4

無声化しやすい条件は「無声子音に挟まれたイ、ウ」で4は「じ」が有声であるので無声化しにくい。

----------

問題40

音波について誤っているのはどれか

1.周波数が低くなると波長は長くなる

2.気温が下がると波長が短くなる

3.水中に伝わる

4.振幅が変化すると周波数が変化する

5.音速が変化すると波長が変化する

問題40 答:4

振幅が変化しても周波数は変わらない。

(音を大きくしたからって高くはならない)

----------

問題41

広帯域サウンドスペクトログラムでの観察が適しているのはどれか

1.イントネーション

2.アクセント

3.ピッチ曲線

4.ダウンステップ

5.母音のフォルマント

問題41 答:5

広帯域=フォルマントの観察と覚える

----------

問題42

聴覚フィルタに関して誤っているのはどれか

1.帯域幅は中心周波数が低い方が高い方より狭い

2.周波数応答特性のカーブは高周波側が緩やかである

3.臨界帯域幅は500Hz未満はおよそ100Hzである

4.周波数分析は高周波数のほうが詳細である

5.内耳性聴覚障害では聴覚フィルタの帯域幅が広くなる

問題42 答:4

周波数分析は低い音のほうが詳細である

----------

問題43

共通語(東京方言)のアクセントからみて1語になっていないのはどれか

1.神セブン

2.新メンバー

3.地下アイドル

4.全メンバー

5.リリースイベント

問題43 答:4

全メンバーは「全」にアクセント核がある

----------

問題44

異形態に関する説明として適切でないのはどれか

1.同一形態素である

2.音素が異なる

3.音読みと訓読みは異形態である

4.複合語に現れることがある

5.「書いた」「読んだ」の「た」「だ」は異形態である

問題44 答:3

音読みと訓読みは形態素が違うので異形態ではない

----------

問題45

格助詞はどれか

1.私は勇者

2.私が勇者

3.私こそ勇者

4.私でも勇者

5.私も勇者

問題45 答:2

格助詞の語呂合わせ

おにがとよりでからのへや

----------

問題46

間接受身文はどれか

1.彼は彼女に心を奪われた

2.彼は彼女に振り回された

3.彼は彼女にいつも束縛された

4.彼は彼女にたびたび殴られた

5.彼は彼女に別れを告げられた

問題46 答:1

1は彼が奪われたのではなく、彼の心が奪われたので間接受身文である

----------

問題47

乳幼児の音声発達の説明として誤っているのはどれか

1.新生児は日本語の音韻体系を持っている

2.喃語の出現をピークとして発声と身体運動の同期現象が減少していく

3.喃語は母語の影響を受ける

4.初語の出現後も非言語音による伝達は行われる

5.新生児は環境音と言語音の区別をしている

問題47 答:1

新生児は特定の音韻体系は持っておらず、すべての音を聞き分けることができると言われている。

----------

問題48

ケアマネジャーと呼ばれているのはどれか

1.社会福祉士

2.介護支援専門員

3.介護福祉士

4.社会福祉主事

5.介護保険認定調査員

問題48 答:2

介護保険制度においてケアマネジメントを実施する有資格者のこと。主に医療系の資格で5年以上の実務経験があれば受験できる(STもなれるよ)。現在は半数は介護福祉士がなっているらしい。

----------

問題49

社会保障の主要な機能でないのはどれか

1.社会的安全装置

2.景気の回復

3.所得の再分配

4.リスク分散

5.社会の安定化

問題49 答:2

社会保障制度は経済の安定を図る機能があるが、景気を回復させるわけではない。

----------

問題50

言語聴覚士免許について誤っているのはどれか

1.業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する

2.言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、五十万円以下の罰金に処する

3.言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、言語聴覚士の名称を使用したものは、三十万円以下の罰金に処する

4.罰金以上の刑に処せられた者には、免許を与えないことがある

5.心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、免許を与えないことがある

問題50 答:2

名称は30万円。秘密が50万円。

----------

問題51

最も新しいのはどれか

1.介護保険法制定

2.言語聴覚士法制定

3.発達障害者支援法制定

4.障害者総合支援法制定

5.後期高齢者医療制度発足

問題51 答:4

1.介護保険法制定(1997)

2.言語聴覚士法制定(1997)

3.発達障害者支援法制定(2004)

4.障害者総合支援法制定(2012)

5.後期高齢者医療制度発足(2008)

----------

問題52

外れ値の影響を最も受けやすいのはどれか

1.中央値

2.平均値

3.5%トリム平均値

4.最頻値

5.予測値

問題52 答:2

極端な外れ値があると平均がずれる。

中央値は順番に並べてちょうど真ん中の数字。

5%トリム平均は最小と最大の5%を除いた平均で極端な数字を無視できる。

最頻値は最も出現が多い数。

----------

問題53

エコラリアが出現しにくいのはどれか

1.混合性超皮質性失語

2.トゥレット症候群

3.自閉症スペクトラム障害

4.アルツハイマー病

5.伝導失語

問題53 答:5

伝導失語はそもそも復唱が難しい

----------

問題54

誤っている組み合わせはどれか

1.MWST 嚥下

2.RBMT 記憶

3.S-PA 記憶

4.RCPM 知能

5.VPTA 声質

問題54 答:5

VPTAは視知覚の検査

----------

問題55

錐体路に含まれないのはどれか

1.一次運動野

2.内包

3.視床

4.中脳

5.延髄

問題55 答:3

視床は嗅覚を除く全ての感覚のターミナル駅で、ここを通って大脳のそれぞれの皮質へ投射されていく。錐体路には含まれない。

----------

問題56

中大脳動脈領域の脳梗塞で起こりにくいのはどれか

1.観念失行

2.失書

3.相貌失認

4.聴覚失認

5.口部顔面失行

問題56 答:3

相貌失認は右後頭葉下面から側頭葉下面の領域の損傷で起こる。PCAの梗塞でおこりやすい。

----------

問題57(ヒントあり)

原発性進行性失語について誤っている組み合わせはどれか

1.ロゴペニック型 復唱障害

2.非流暢/失文法型 発語失行

3.意味型 単語理解障害

4.ロゴペニック型 音韻性錯語

5.ロゴペニック型 単語理解障害

ヒント:非流暢/失文法はブローカ、意味型は超皮質性感覚失語、ロゴペニックは喚語困難+伝導っぽい

問題57 答:5

ロゴペニック型では単語の理解は比較的良好であるとされている

----------

問題58

発話は非流暢、聴覚的理解は不良、復唱は良好な失語症タイプはどれか

1.混合性超皮質性失語

2.超皮質性感覚失語

3.超皮質性運動失語

4.伝導失語

5.全失語

問題58 答:1

ウェルニッケリヒトハイムの図は便利なので覚えておいて損はない

----------

問題59

純粋語聾について誤っているのはどれか

1.音楽の区別ができる

2.内耳性難聴により語音弁別能が極度に低下したものである

3.一側性脳病変でも生じる

4.聴性脳幹反応は正常である

5.ティンパノグラムは正常である

問題59 答:2

皮質レベルの問題なので内耳は関係ない

----------

問題60

失語症訓練におけるSchuellの刺激法でないのはどれか

1.刺激を反復して与える

2.聴覚刺激のみで反応が得られない場合には視覚刺激など他の感覚刺激を併用する

3.患者の脳の中に確実に届く刺激を与える

4.患者が反応しやすい別の刺激を前持って与える

5.誤反応には矯正を行わずさらに刺激を与える

問題60 答:4

前刺激を使うのは遮断除去法である

----------

問題61

側性化が強いのはどれか

1.ワーキングメモリ

2.計算

3.遂行機能

4.意味記憶

5.手続き記憶

問題61 答:2

計算は優位半球といわれている。

その他は側性化が強いとは言えない。

----------

問題62

誤っているのはどれか

1.連合型視覚失認では模写ができる

2.統合型視覚失認では模写に時間がかかる

3.連合型視覚失認ではカテゴリー分類はできる

4.統覚型視覚失認では模写ができない

5.視覚性失語では呼称ができない

問題62 答:3

視覚失認はカテゴリー分類はできない(意味にたどりつけない)。ただし形のマッチング(異同弁別)はできるので注意。

カテゴリー分類ができて呼称が出来ないのが視覚性失語である。

----------

問題63

脳梁損傷で起こらないのはどれか

1.右視野の失読

2.右手の構成障害

3.左手の観念運動失行

4.拮抗失行

5.左手の触覚性呼称障害

問題63 答:1

脳梁が損傷すると側性化している機能が同側の手に出ると覚える(左手に言語系の障害、右手に構成系の障害)

----------

問題64

前頭側頭葉変性症でみられないのはどれか

1.失語

2.脱抑制

3.常同行動

4.立ち去り行動

5.幻視

問題64 答:5

幻視が特徴的なのはレビー小体型認知症

----------

問題65

脳性麻痺で誤っているのはどれか

1.核黄疸によるものはアテトーゼ型が多い

2.低体重によるものは痙直型が多い

3.アテトーゼ型は意図しないのに体のあちこちが動く

4.失調型は最も割合が多い

5.脳性麻痺を完全に予防することはできない

問題65 答:4

失調型(小脳に問題)は割合が少ない。痙直型が多い。アテトーゼ型がその次だが、光線療法が行われるようになって減った。

----------

問題66

自閉症スペクトラム障害の説明で誤っているのはどれか

1.脳の器質的な障害が原因である

2.社会的コミュニケーションの障害がある

3.興味が限定されている

4.知的障害を伴うことがある

5.遺伝的影響が大きい

問題66 答:1

脳の機能的な障害とされている(目に見えるような損傷があるわけではない)。

----------

問題67

注意欠陥/多動性障害の説明で誤っているのはどれか

1.じっと座っていることができない

2.自分の話す順番を待つことが出来ない

3.ひとつの作業に集中し続けるのが難しい

4.過去や未来の年月日の曜日を言える

5.結論なしに喋りつづける

問題67 答:4

4はサヴァン症候群と言われるものである。

----------

問題68

K-ABCⅡの下位検査項目の組み合わせで誤っているのはどれか

1.視覚類推 継次処理尺度

2.顔さがし 同時処理尺度

3.位置さがし 同時処理尺度

4.語の配列 継次処理尺度

5.数唱 継次処理尺度

問題68 答:1

視覚類推は同時処理尺度である。

小児系の検査の下位検査は普通に暗記しようとしてもまず無理なので、語呂合わせで覚えること。

----------

問題69

遠城寺式乳幼児分析的発達検査で誤っている組み合わせはどれか

1.首がすわる 3~4か月

2.人見知りをする 5~6か月

3.積み木を横に並べる 1歳9か月~2歳

4.人を見ると笑いかける 4~5か月

5.さじで食べようとする 11か月~1歳

問題69 答:2

人見知りは10~11か月。赤ちゃん最初はだれにでも笑う。

----------

問題70

発達性ディスレキシアの児が不得意なものはどれか

1.サッカーのルールを理解する

2.友達の冗談を理解する

3.いつもと違う時間に学校に行く

4.黒板の字をノートに写す

5.先生の指示に従う

問題70 答:4

発達性ディスレキシアは読み書き障害

----------

問題71

DN-CASの説明として誤っているのはどれか

1.Kaufmanの神経心理学モデルが基礎となっている

2.プランニング、注意、同時処理、継次処理の4つの認知機能から発達を捉える

3.標準実施と簡易実施がある

4.適用は5歳から17歳11か月である

5.ADHDや自閉症スペクトラム障害などにみられる認知の偏りを捉えることができる

問題71 答:1

DN-CASはLuriaの神経心理学モデルをもとにDasがPASS理論を考えた。

ダス、パス、キャス

----------

問題72

ITPAの説明として誤っているのはどれか

1.個人内差を捉える特色がある

2.言語学習年齢を産出できる

3.回路、過程、水準という次元で捉える

4.適用は3歳から9歳11か月である

5.知能指数を算出できる

問題72 答:5

ITPAは知能指数は算出しない

----------

問題73

厚生労働省の基準で知能指数55はどれか

1.知的障害では無い

2.軽度

3.中度

4.重度

5.最重度

問題73 答:2

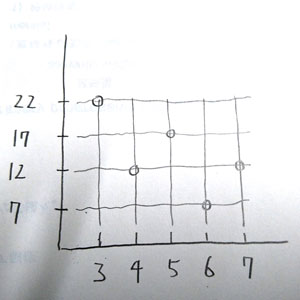

100

正常

85

境界

70

軽度

50

中度

35

重度

20

最重度

0

(下から20,15,15,20,15,15増える)

----------

問題74

応用行動分析の説明で誤っているものはどれか

1.基礎にはSkinner,B.F.の行動分析学がある

2.目標とする行動がみられたときは強化を行う

3.望ましくない行動は消去を行う

4.子どもの要求には積極的に応じるようにする

5.正の罰より負の罰で対応する

問題74 答:4

子どもの要求が望ましいものではない場合、負の罰(好ましいことが取り除かれる)で対応する。

----------

問題75

誤っているのはどれか

1.APQは振幅変動指数である

2.PPQは周期変動指数である

3.VHIはアンケート形式の評価法である

4.MPTは最長発声持続時間である

5.GRBAS尺度は音響分析による評価である

問題75 答:5

GRBAS尺度は心理的な評価である。音響分析はコンピュータによって行う。

----------

問題76

ポリープ様声帯の説明で誤っているのはどれか

1.主な原因は喫煙である

2.中年以降の男性に多い

3.手術をする場合は全身麻酔となる

4.多くの場合は両側性に生じる

5.声帯が浮腫状になる

問題76 答:2

中年以降の女性に多い。ガラガラだみ声のスナックママのイメージ。

手術は喉頭微細手術となるので全身麻酔である。

----------

問題77

甲状軟骨形成術について誤っているのはどれか

1.Ⅰ型は声帯を内側に移動させる

2.Ⅱ型は声帯の間を広げる

3.Ⅲ型は声帯の緊張を緩める

4.Ⅳ型は声を高くする

5.手術は全身麻酔となる

問題77 答:5

手術は局所麻酔で声を出して調整しながら行われる

----------

問題78

4歳6か月の男児。構音訓練の必要性が低いのはどれか

1.本人が気にしている

2.被刺激性が無い

3.音の獲得順序の傾向との差異がある

4./r/が[d]に置換する

5.鼻咽腔構音がある

問題78 答:4

/r/の構音の獲得は最も遅いため、4歳6か月で積極的に構音訓練をする必要は無い。

----------

問題79

口蓋裂に伴わないのはどれか

1.声門破裂音

2.咽頭破裂音

3.鼻咽腔構音

4.共鳴の異常

5.開鼻声

問題79 答:3

鼻咽腔構音は口蓋裂との関係が少ない。

声門破裂音と咽頭破裂音は、代償として行われることが多い。

----------

問題80

小児の構音訓練における構音位置づけ法ではないのはどれか

1.構音操作を口頭で説明する

2.口腔の断面図を描いて構音点を教える

3.聴覚的刺激を与えて模倣させる

4.模型を使って構音操作を教える

5.舌圧子で構音点を教える

問題80 答:3

3は聴覚刺激法である。

構音位置づけ法は構音器官の使い方を口頭や絵や模型などで説明する方法である。

----------

問題81

誤っている組み合わせはどれか

1.痙性構音障害 開鼻声

2.失調性構音障害 声の大きさが変動

3.弛緩性構音障害 努力性発声

4.運動低下性構音障害 音節の繰り返し

5.運動過多性構音障害 声の大きさが変動

問題81 答:3

弛緩性構音障害では無力性となる

----------

問題82

舌切除後でも明瞭度が低下しにくいのはどれか

1./k/

2./n/

3./j/

4./m/

5./d/

問題82 答:4

両唇音は構音できる

----------

問題83

誤っている組み合わせはどれか

1.声量の低下 LSVT

2.声門閉鎖不全 プッシングプリング訓練

3.声の高さの異常 メンデルソン手技

4.心因性失声症 精神的安定を図る

5.発話速度亢進 ペーシングボード

問題83 答:3

メンデルソン手技は喉頭を挙上させる手技である。声の高さを変える手技はカイザーガッツマン法がある

----------

問題84

摂食・嚥下の5期モデルにおいて輪状咽頭筋が弛緩するのはいつか

1.先行期

2.準備期

3.口腔期

4.咽頭期

5.食道期

問題84 答:4

嚥下反射は咽頭期である

----------

問題85

経鼻経管栄養による栄養法の特徴として誤っているのはどれか

1.嚥下訓練の妨げとなる

2.自己抜去が多い

3.長期間の栄養管理に向いている

4.手術が必要ない

5.チューブの交換が必要である

問題85 答:3

長期間の栄養管理には向いていない

----------

問題86

咽頭残留のある患者へのアプローチで効果が低いものはどれか

1.シャキア・エクササイズ

2.努力嚥下

3.複数回嚥下

4.交互嚥下

5.顎突出嚥下

問題86 答:5

顎突出嚥下は喉頭挙上術(手術)と輪状咽頭筋切除術を行った患者が行う嚥下法である。通常は顎を突出すると嚥下しにくい。

----------

問題87

発達性吃音について誤っているのはどれか

1.発症率は5%でそのうち8割は改善する

2.適応効果がある

3.初期には症状の変動がある

4.神経学的疾患や脳損傷は無い

5.発語前の緊張や不安は無い

問題87 答:5

緊張、不安あるよ

----------

問題88

吃音へのアプローチのうち、間接法はどれか

a.年表方式のメンタルリハーサル法

b.流暢性形成法

c.吃音緩和法

d.総合的アプローチ

e.自律訓練法

1.a,b

2.a,e

3.b,c

4.c,d

5.d,e

問題88 答:2

話し方を直接指導するのが直接法。心理面にアプローチするのが間接法。

----------

問題89

乳児の耳について誤っているのはどれか

1.鼓膜は月齢が小さいほど外耳道に対して水平である

2.外耳道の長さは成人の半分程度である

3.耳管は月齢が小さいほど垂直である

4.裸耳利得のピークは成人より高周波数である

5.成人と同様に外耳道の外側1/3が軟骨部、内側2/3が骨部である

問題89 答:3

耳管は月齢が小さいほど平行なので、中耳炎になりやすい

----------

問題90

ワクチンが無いのはどれか

1.先天性サイトメガロウイルス感染症

2.先天性風疹症候群

3.流行性耳下腺炎

4.細菌性髄膜炎

5.ポリオ(急性灰白髄炎・小児麻痺)

問題90 答:1

1はワクチンが無い。なんか強そうな名前だからワクチン無いと覚える。

----------

問題91

耳音響放射について誤っているのはどれか

1.他覚的検査法である

2.外有毛細胞の働きをみる

3.新生児スクリーニング検査に使用される

4.機能性難聴で消失する

5.40dBHL以上の難聴で反応がみられなくなる

問題91 答:4

機能性難聴では消えない。機能性は(きのせい)

----------

問題92

語音聴力検査について誤っているのはどれか

1.語音弁別検査では単音節語音を用いる

2.語音了解閾値検査は最も高い了解度を示す音圧レベルを閾値とする

3.スピーチオージオグラムに記入する

4.マスキングにはスピーチノイズを用いる

5.語音聴取閾値検査は破線で結ぶ

問題92 答:2

語音了解閾値検査(SRT)は50%弁別できるところを探す

----------

問題93

老人性難聴の説明として誤っているのはどれか

1.高音障害型である

2.両側性である

3.補聴器による対応が主である

4.語音弁別能が低下する

5.個人差が少ない

問題93 答:5

個人差が大きい。全然悪くならない人もいる。

----------

問題94

感音難聴を生じるのはどれか

1.Treacher-Collins症候群

2.ピエールロバン症候群

3.歌舞伎症候群

4.筋委縮性側索硬化症

5.Alport症候群

問題94 答:5

1、2、3は伝音難聴、4は難聴になりにくい

----------

問題95

オージオメーターのダイヤル値が示すのはどれか

1.dBSPL

2.dBHL

3.dBSL

4.dBFS

5.dB

問題95 答:2

聴力レベルなのでヒアリングレベルと覚える。人間の聴覚の特性に合わせて補正しているのがdBHL

----------

問題96

ティンパノグラムがAd型であった。疑われるのはどれか

1.耳硬化症

2.滲出性中耳炎

3.耳小骨連鎖離断

4.外リンパ漏

5.突発性難聴

問題96 答:3

耳小骨が外れてると鼓膜が揺れやすい

----------

問題97

補聴器について誤っているのはどれか

1.近年はデジタル補聴器が主である

2.ほとんどの補聴器は防水である

3.MRI検査を受ける時には外さなくてはならない

4.CIC型補聴器は耳に入れると外からはほとんど見えない

5.オープンフィッティング補聴器は高音漸傾型の軽度難聴に適応している

問題97 答:2

防水の補聴器はあまりない

----------

問題98

補聴器特性の測定の「最大音響利得」について誤っているのはどれか

1.補聴器特性測定装置を使用する

2.音質調整器を規準の音質の位置にする

3.出力制限装置をその装置の作用が最小の状態にする

4.利得調整器を利得最大の位置にする

5.入力音圧レベルは90dBである

問題98 答:5

最大音響利得を知りたいときに入力するのは50dBである。(JIS C5512:2015で50dBに変更になった)

----------

問題99

人工内耳の説明で誤っているものはどれか

1.体外装置(プロセッサ)は定期的な電池交換が必要である

2.体外のコイルを通じて皮膚下の受信装置へ情報を送る

3.受信装置の電極が前庭神経を刺激する

4.受信装置は電池交換が不要である

5.マッピングが必ず必要である

問題99 答:3

電極が刺激するのは蝸牛神経である

----------

問題100

視覚聴覚二重障害を生じる可能性が最も高いのはどれか

1.先天梅毒

2.ミトコンドリアDNA1555点変異

3.脆弱X症候群

4.先天性トキソプラズマ症候群

5.ハンチントン病

問題100 答:1

「先天」系はほとんど二重障害になる可能性がある(人体発生時なので何が出てもおかしくない)。ただしトキソプラズマは難聴は無いとされている。

ICF(国際生活機能分類)の「活動と参加」に分類されるのはどれか

1.自然環境と人間がもたらした環境変化

2.精神機能

3.音声と発話の機能

4.コミュニケーション

5.サービス・制度・政策

問題1 答:4

1は環境、2、3は心身機能、5は環境

----------

問題2

獲得免疫に関係するのはどれか

1.マクロファージ

2.好中球

3.NK細胞

4.肥満細胞

5.T細胞

問題2 答:5

獲得免疫とは外敵に対して抗体を作って戦う。1、2、3、4は自然免疫(とりあえずすぐ攻撃する係)

----------

問題3

ヒトの中枢神経系について誤っているのはどれか

1.神経板が閉じて神経管になる

2.神経管の前部が脳になり、残りが脳神経になる

3.神経管の内側の空洞の一部が脳室となる

4.外肺葉由来である

5.神経管の発生は胎生4週ころにはじまる

問題3 答:2

神経管の尾部は脊髄になる

----------

問題4

誤っているのはどれか

1.骨格筋は随意筋である

2.消化器の蠕動運動は平滑筋による

3.血管収縮は平滑筋による

4.心筋は不随意筋である

5.心筋は平滑筋である

問題4 答:5

心筋は横紋筋

----------

問題5

誤っている組み合わせはどれか

1.オキシトシン 下垂体前葉

2.コレシストキニン 十二指腸

3.セクレチン 小腸粘膜

4.カルシトニン 甲状腺

5.パラトルモン 上皮小体

問題5 答:1

オキシトシンは下垂体後葉

----------

問題6

BI(Barthel Index)について誤っているものはどれか

1.排尿と排便が別に評価されている

2.コミュニケーションが評価されている

3.できるADLを評価する

4.最低点は0点である

5.最高点は100点である

問題6 答:2

コミュニケーションが評価されているのはFIM

----------

問題7

パーキンソン病について誤っているのはどれか

1.歯車現象

2.すくみ足

3.ジャックナイフ現象

4.突進現象

5.脂漏性顔貌

問題7 答:3

ジャックナイフ現象は痙性麻痺(上位運動ニューロン障害)で起きる。パーキンソンは屈筋、伸筋ともに緊張するのでガクガク、ギーギー動く(固縮)。

痙性麻痺はどちらか(上肢屈曲、下肢伸展)となりやすい(痙直)。

----------

問題8

小児の発作性疾患について誤っているのはどれか

1.レノックス・ガストー症候群は難治性である

2.レノックス・ガストー症候群は精神発達遅滞を合併する

3.ウエスト症候群の発症年齢は3歳以上である

4.乳児重症ミオクロニーてんかんは難治性である

5.小児欠神てんかんでは通常けいれんは見られない

問題8 答:3

ウエスト症候群の好発年齢は5か月

----------

問題9

統合失調症とうつ病の両方にみられる症状はどれか

1.心気妄想

2.観念奔逸

3.誇大妄想

4.妄想気分

5.思考奪取

問題9 答:1

統合失調症とうつ病はともに妄想が見られる。ただしうつ病の妄想はネガティブなものとなりやすい。心気妄想とは自分が何かの病気にかかっていると思い込むもの。

2の観念奔逸は考えが次々と方向も決まらずにほとばしり出る状態。双極性障害の躁状態であらわれる。考えが止められない。

3の誇大妄想は、自分が現実より偉大であると思い込むこと。うつ病では逆に自分を過小評価しやすい。

4の妄想気分は、周囲がなんとなく変わってしまったような感覚で統合失調症特有である。

5の思考奪取は、考えていたことが急に無くなってしまい、まるで誰かに思考を奪われたかのように感じることである。統合失調症にみられる。うつ病でみられる思考制止(考えがゆっくりになる)と区別して覚える。

----------

問題10

伝音難聴を伴うのはどれか

1.ヌーナン症候群

2.先天梅毒

3.ハント症候群

4.ダウン症候群

5.ミトコンドリア脳筋症

問題10 答:4

ダウン症候群は中耳炎を合併しやすい。その他は感音難聴である。

ヌーナン症候群に関しては情報が少なく、混合性難聴の可能性もあるが、この場合最も確実なダウン症候群を選ぶ(こういうの良くあるので、そういう選び方に慣れておく)。

----------

問題11

誤っているのはどれか

1.ラクナ梗塞は直径30ミリ以下の梗塞である

2.TIA(一過性脳虚血発作)は24時間以内に一旦消失する

3.心房細動でできた血栓による脳梗塞は脳塞栓である

4.くも膜下出血の合併症には水頭症がある

5.脳出血の好発部位は被殻と視床である

問題11 答:1

ラクナは15ミリ以下。

3の脳梗塞の分類は脳塞栓と脳血栓あるので区別するように。

4のくも膜下出血のリスクは「さしす」。(さ)再出血、(し)攣縮、(す)水頭症

----------

問題12

廃用症候群について誤っているのはどれか

1.起立性低血圧

2.神経性無食欲症

3.せん妄

4.見当識障害

5.うつ状態

問題12 答:2

神経性無食欲症はいわゆる拒食

----------

問題13

内舌筋はどれか

1.口蓋舌筋

2.茎突舌筋

3.横舌筋

4.オトガイ舌筋

5.舌骨舌筋

問題13 答:3

舌の形を変えるのが内舌筋。位置を変えるのが外舌筋。(口蓋舌筋については舌下神経支配ではなく咽頭神経叢支配で、外舌筋に加えていない本もある)

----------

問題14

声帯麻痺について誤っているのはどれか

1.原因として最も多いのは反回神経麻痺である

2.誤嚥しやすくなる

3.一側性のときは左側が多い

4.末梢性のみである

5.両側性では窒息の危険がある

問題14 答:4

中枢性と末梢性がある

----------

問題15

ギランバレー症候群で誤っているのはどれか

1.筋力低下が急速に発現する

2.深部反射の消失

3.重症例では呼吸筋が麻痺する

4.蛋白細胞解離

5.有痛性強直性けいれん

問題15 答:5

有痛性強直性けいれんは多発性硬化症の症状である

----------

問題16

誤っているのはどれか

1.クッシング症候群 中心性肥満

2.バセドウ病 代謝低下

3.プロラクチン産生腫瘍 無月経

4.褐色細胞腫 血圧上昇

5.原発性アルドステロン症 血圧上昇

問題16 答:2

バセドウ病は代謝が亢進する

----------

問題17

誤っているのはどれか

1.歯の表面はエナメル質である

2.う蝕症3度は象牙質が全て失われた状態である

3.フラップ手術では歯肉の一部を切開する

4.象牙質への刺激は痛みを感じる

5.歯根膜には感覚受容器がある

問題17 答:2

う蝕症3度は歯髄までう蝕が進んだ状態である。

「えぞしか」

(え)エナメル

(ぞ)象牙

(し)歯髄

(か)完全にオワタ(歯根まで逝った)

----------

問題18

顔面神経麻痺について誤っているのはどれか

1.中枢性では前額のしわ寄せができない

2.構音障害の原因となる

3.嚥下反射への影響は少ない

4.末梢性では投薬治療を検討する

5.味覚障害が出現することがある

問題18 答:1

中枢性ではおでこのしわ寄せはできる。

末梢性顔面神経麻痺のベル麻痺やハント症候群では早期に抗ウイルス剤を投与する。

----------

問題19

輪状甲状筋の支配神経はどれか

1.反回神経

2.上喉頭神経外枝

3.上喉頭神経内枝

4.舌下神経

5.頸神経叢

問題19 答:2

内喉頭筋のうち、輪状甲状筋のみが上喉頭神経外枝支配である。

----------

問題20

横隔神経が出るレベルはどれか

1.中脳

2.橋

3.延髄

4.頸髄

5.胸髄

問題20 答:4

呼吸関連の神経は頸髄にある。頸髄3番で脊髄損傷すると自発呼吸が出来なくなるため、人工呼吸器管理となる。

----------

問題21

誤っているのはどれか

1.卵形嚢は上前庭神経支配である

2.球形嚢は下前庭神経支配である

3.前半規管は上前庭神経支配である

4.外側半規管は下前庭神経支配である

5.後半規管は下前庭神経支配である

問題21 答:4

外側半規管は上前庭神経支配である。

----------

問題22

誤っているのはどれか

1.外耳道によって2000Hzから4000Hzの音が増幅される

2.ツチ骨とキヌタ骨ではツチ骨のほうが長い

3.鼓膜は皮膚層、固有層、粘膜層の3層からなる

4.遮蔽効果が失われると40dBの損失となる

5.外耳道閉鎖で低音の骨導閾値は低下する

問題22 答:4

遮蔽効果が無くなっても12dBの損失である。(鼓膜に少しでも穴があくと前庭窓と蝸牛窓に同じ気圧がかかる。でも耳小骨による増幅がけっこうあるから12ですんでいる)

5の外耳道閉鎖効果はひっかけでよく出てくるので覚える(耳をふさぐと低音が良く聞こえるようになる=低音の閾値が低下)

----------

問題23

大脳基底核に属しないのはどれか

1.被殻

2.尾状核

3.淡蒼球

4.視床下核

5.海馬

問題23 答:5

海馬は「辺縁系」である。基底核の周りにあるのが辺縁系。

----------

問題24

外側脊髄視床路が障害されたときに生じるのはどれか

1.温痛覚低下

2.片麻痺

3.触覚低下

4.錐体外路症状

5.深部覚低下

問題24 答:1

求心性の神経(感覚)の通り道は脊髄では外側、前、後索がある。

外側=温痛覚

前=粗大感覚

後索=微細感覚、深部覚

----------

問題25

両眼性の奥行き知覚はどれか

1.陰影

2.輻輳

3.重なり

4.肌理の勾配

5.運動視差

問題25 答:2

輻輳(ふくそう)は、いわゆる寄り目のこと。片目じゃ寄り目できない。

1、3、4、5は片目でも知覚できる。

----------

問題26

運動学習について誤っているのはどれか

1.利き手から非利き手への転移がある

2.非利き手から利き手への転移がある

3.技能は潜在記憶である

4.先行した運動学習によって新しい運動学習が抑制されることはない

5.感覚系と運動系の協応関係を伴う

問題26 答:4

先行した学習によって新しい学習が抑制されることを順向抑制という。例:あるダンスを覚えたら、次の新しいダンスが覚えにくい

----------

問題27(この問題は解けなくていい)

コネクショニストモデルの説明として誤っているのはどれか

1.神経細胞をモデルとしている

2.並列分散処理である

3.人工知能の研究に用いられている

4.多層ネットワーク構造や相互結合ネットワーク構造がある

5.ノード間の関係の強さが距離に現れる

問題27 答:5

5は活性化拡散モデルの説明。

(第19回に「活性化拡散モデル」がいきなり出題されていた。国試は突拍子も無い問題を出してくるので作った)

----------

問題28

ME法について誤っているのはどれか

1.精神物理学的測定法である

2.直接法である

3.比率尺度を求めることができる

4.感覚的大きさを数詞によって推定させる

5.心理量を測定する

問題28 答:1

マグニチュード推定法は尺度構成法の1つ。

精神を物理学的に測定している(聴覚検査とか)わけでは無い。

----------

問題29

誤っている組み合わせはどれか

1.YG性格検査 質問紙法

2.TAT 投影法

3.MMPI 質問紙法

4.MPI 質問紙法

5.PFスタディ 質問紙法

問題29 答:5

PFスタディは漫画のセリフを書き込む例のやつ。投影法である。

----------

問題30(この問題はいじわる問題)

誤っている組み合わせはどれか

1.Sheldon,W.H 内胚葉型

2.Eysenck,H.J 外向型

3.Jung,C.G 内向型

4.Kretschmer,E. 循環気質

5.Norman,W. ビッグファイブ

問題30 答:2

アイゼンクは類型論と特性論を混ぜたような人格理論で、一番上位の類型として「外向性・内向性」「神経症的傾向」「精神病的傾向」の3つを設定している。

人格理論に出てくる人はそんなに多くないので、まず類型論、特性論の代表者を覚えて、そのうえでアイゼンクは類型論と特性論を混ぜたややこしいやつだと覚える。

----------

問題31

17歳0か月に適用できないのはどれか

1.DN-CAS

2.K-ABCⅡ

3.WISC-Ⅳ

4.新版K式発達検査

5.田中ビネー知能検査Ⅴ

問題31 答:3

WISC-Ⅳは5歳から16歳11か月までである。

適用年齢は語呂合わせで覚えるしかない。

----------

問題32

クライアント中心療法の説明として誤っているのはどれか

1.治療者はクライアントに無条件の肯定的関心を持つ

2.治療者はクライアントを共感的に理解する

3.治療者は自己一致している必要がある

4.治療者はクライアントに指示的に関わり変化をうながす

5.治療者とクライアントとの人間関係の質が重要である

問題32 答:4

ロジャさんは非指示的。

----------

問題33

アタッチメント(愛着)の類型を明らかにする実験観察法を考案したのはだれか

1.Bowlby,J.

2.Gibson,E.J.

3.Fantz,R.L.

4.Gesell,A.L.

5.Ainsworth,M.D.S.

問題33 答:5

ストレンジシチュエーション法はエインズワース

----------

問題34

誤っている組み合わせはどれか

1.Chomsky,N. 言語獲得装置

2.Tomasello,M 社会語用論的アプローチ

3.Skinner,B.F. 普遍文法

4.Bruner,J.S. 言語獲得支援システム

5.Vygotsky,L.S. 発達の最近接領域

問題34 答:3

スキナーは「学習」によって言語が獲得されるとした。普遍文法は人間は生得的に言語能力を持っているという説でチョムスキーのもの。

----------

問題35

典型的な発達について誤っているのはどれか

1.9か月ころに指さしが可能となり始める

2.8か月ころに目的―手段関係を理解し始める

3.9か月ころに社会的参照が可能になり始める

4.5か月ころに生理的微笑が見られ始める

5.3か月ころに社会的微笑が見られ始める

問題35 答:4

生理的微笑は新生児微笑とも言われる。なのでもっと早い。

----------

問題36

国際音声記号(IPA)で構音位置に該当しないのはどれか

1.硬口蓋音

2.両唇音

3.声門音

4.鼻音

5.歯茎音

問題36 答:4

鼻音は構音様式である

----------

問題37

共通語(東京方言)の発音で現れないものはどれか

1.歯茎硬口蓋音

2.口蓋垂音

3.咽頭音

4.両唇音

5.声門音

問題37 答:3

日本語に咽頭音は無い。日本語では咽頭音は異常構音となる。口蓋垂音は[N]。

----------

問題38

「ジャッキーチェン」の音節数とモーラ数の組み合わせはどれか

1.4―6

2.4―5

3.4―7

4.3―6

5.3―5

問題38 答:4

----------

問題39

共通語(東京方言)の発音で1モーラ目が無声化しにくいのはどれか

1.きくらげ

2.すし

3.チキン

4.しじみ

5.ひつまぶし

問題39 答:4

無声化しやすい条件は「無声子音に挟まれたイ、ウ」で4は「じ」が有声であるので無声化しにくい。

----------

問題40

音波について誤っているのはどれか

1.周波数が低くなると波長は長くなる

2.気温が下がると波長が短くなる

3.水中に伝わる

4.振幅が変化すると周波数が変化する

5.音速が変化すると波長が変化する

問題40 答:4

振幅が変化しても周波数は変わらない。

(音を大きくしたからって高くはならない)

----------

問題41

広帯域サウンドスペクトログラムでの観察が適しているのはどれか

1.イントネーション

2.アクセント

3.ピッチ曲線